扺楬晽椡敪揹帠嬈

CEF撿偁傢偠僂僀儞僪僼傽乕儉帠嬈&娭揹扺楬杒晹晽椡敪揹帠嬈

傂傚偆偛偺娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛偼壗傪堊偟偨偺偐

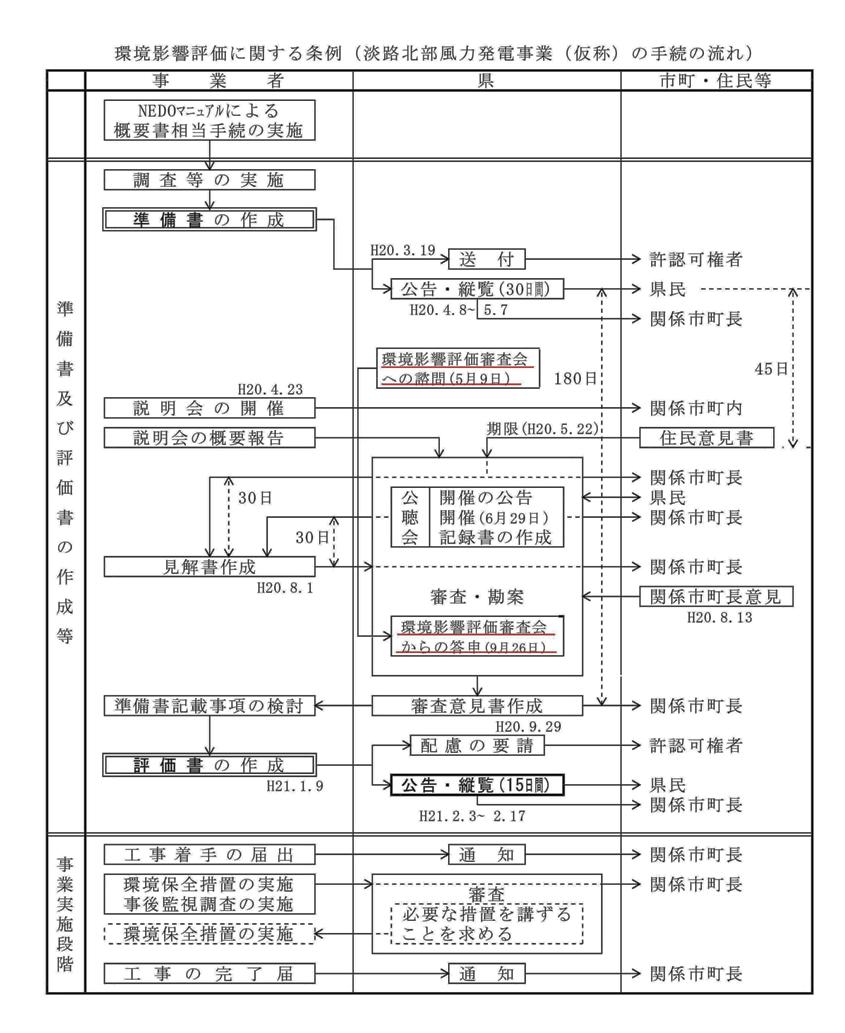

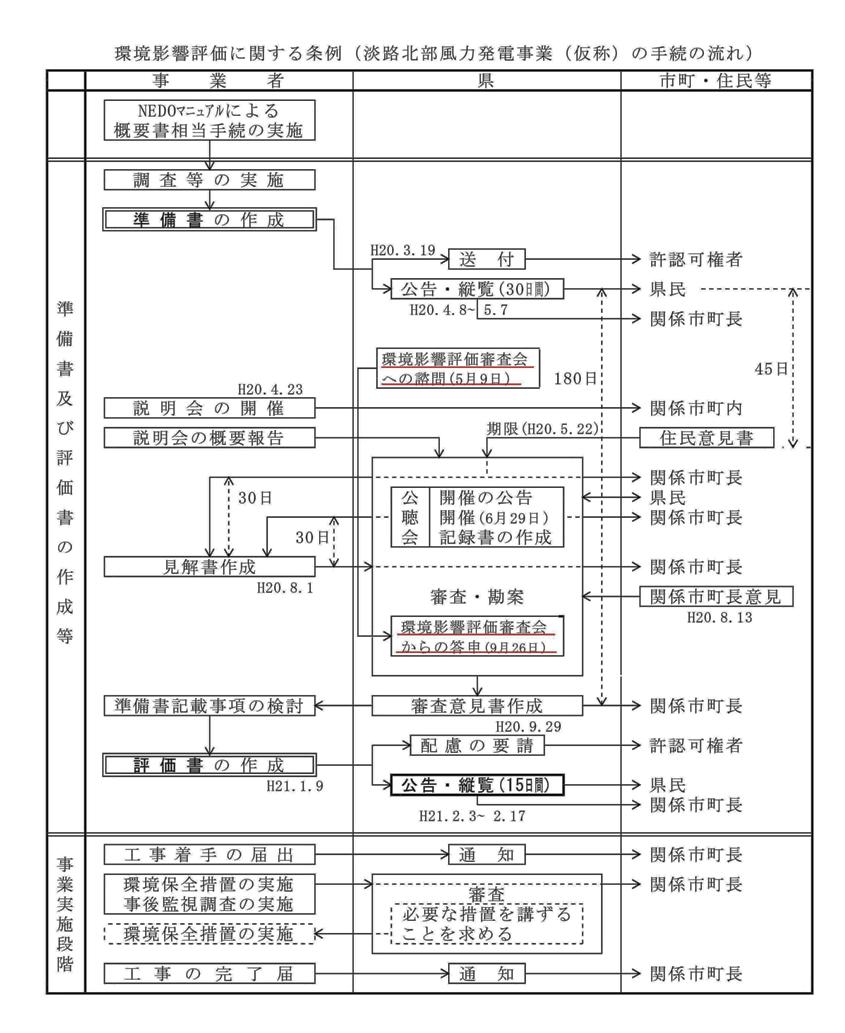

丂乽慘敓偺傛偆偵丄偙傟傎偳寶愝慜偺宱堒偑僱僢僩偲尵偆丄堦墳岞奐偱抦傝偆傞忬懺偱宱夁忣曬偑徻偟偔抦傝偆傞椺偼丄巹偺抦傞尷傝偱偼弶傔偰偩偲巚偆丅杮棃偼偙偆偁傞傋偒側偺偩偑尰幚偲偟偰偼婬桳側椺偲側偭偨偲尵偊傛偆丅乿偲僱僢僩偱抦傞乽晽幵寶愝仌憶壒旐奞傊偺摴乿 彫扢慘敓丄壀嶳捗嶳丄暫屔杒扺楬丄榓壧嶳奀撿偱弎傋偨丅偩偑丄幚偼偲尵偆傎偳偱傕側偄偑丄偙傟埲慜偺儌僲偲偟偰丄暫屔導偵偍偗傞乽暯惉17擭(2005擭)CEF撿偁傢偠僂僀儞僪僼傽乕儉帠嬈乿丄乽暯惉20擭(2008擭)娭揹扺楬杒晹晽椡敪揹帠嬈偑暫屔導娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛夛媍偵傛傝怰嵏偝傟偨嵺偺媍帠榐偑傂傚偆偛偺娐嫬塭嬁昡壙丂娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛夛媍榐偲偟偰僱僢僩忋偵偁傞丅

丂偙傟傪尒偰傒傞偲丄崱屻偺晽椡敪揹傾僙僗偵墬偄偰庡懱偲側傞偱偁傠偆乽娐嫬塭嬁昡壙乧乿側傞傕偺偑尰嵼桳傞晽幵栤戣夝寛偵堦懱慡懱偳傟掱偺岠壥偑偁傞儌僲側偺偐慘敓偺応崌偲崌傢偣偰峫偊偰傒偰傒偨偄丅側偍丄媍帠榐偺挿乆偟偄暥偺慡懱偼偦傟偧傟埲壓偺儕儞僋愭傪偛棗捀偗偽抦傟傞偲偙傠偱丄摉僒僀僩偲偟偰偼偦傟偧傟偺媍帠榐偱婥偵側偭偨僙儞僥儞僗偺傒傪楍嫇偡傞丅

侾丏CEF撿偁傢偠僂僀儞僪僼傽乕儉帠嬈(撿偁傢偠)

嘆娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛憤晽椡敪揹強晹夛媍帠榐丂擔帪丗暯惉17擭12寧俉擔乮栘乯14:00乣17:50

乮埾堳乯忦椺偵婎偯偔傕偺偱偼側偄偲偺偙偲偱偁傞偑丄偳偺掱搙偺偙偲傪尵偊傞偺偐丅

乮帠柋嬊乯宱夁慬抲埬審偱偁傞偑丄抦帠偺彆尵傪峴偆昁梫偑偁傝丄偛堄尒傪偄偨偩偒偨偄丅 晽椡敪揹強偺戝婯柾埬審偑悢審弌偰偔傞傛偆偵側傝丄10寧偵巜恓傪惂掕偟偰懳墳偡 傞偙偲偲側偭偨丅

乮埾堳乯悈幙偑懳徾崁栚偲側偭偰偄側偄丅

乮帠柋嬊乯崁栚偵偮偄偰偼丄憶壒丄抧宍丒抧幙丄怉暔丄摦暔丄惗懺宯媦傃宨娤偵峣傝崬傫 偩丅偨偩丄悈幙偵偮偄偰傕丄偍婥偯偒偺揰偑偁傟偽丄幙栤懳徾偲側傞応崌傕偁傞偲峫偊偰偄傞丅

乮埾堳乯怰嵏傪偡傞応崌丄壗僇強偐岓曗偑偁傝丄偦偺拞偱挷傋傞偲丄偙偺応強偱偁偭偨偲 偺斾妑偑偱偒傞偲暘偐傝傗偡偄丅乮挬棃巗傪娷傔乯偙偺俀僇強偼傗傝偨偄偲偺峫偊側偺偐丅傑偩岓曗偑偁傞偺側傜丄懠偺岓曗傪扵偡偙偲偵側傞偺偐丅

乮帠嬈幰乯崱偺幙栤偼夞摎偟偵偔偄丅崱夞偺俀僇強偼慡崙揑偵尒偰傕偡偽傜偟偄晽偱偁傞丅 懠偵偙傟偵彑傞晽偼側偄丅導偺巜恓偼丄帠嬈幰偵偲偭偰丄僾儘僙僗偺旕忢偵屻偺抜奒偱丄宱嵪嶻嬈徣偺曗彆嬥偺寛掕傕抧尦崌堄傕摼偨抜奒偱弌偰偄傞榖偱偁傝丄偙偙偼僟儊偩偐傜偁偭偪偵峴偔偲偺峫偊曽偼丄抧尦偲偺栺懇偐傜峫偊傞偲旕忢偵擄偟偄丅

乮帠嬈幰乯挷嵏屻偵晽幵偺堏摦偑偁偭偨丅晽幵偵傛傞夵曄傪栐梾偟偰偄側偄偙偲偼帠幚丅

乮埾堳乯敪惗憶壒儗儀儖偼丄暯嬒晽懍傪巊偭偰梊應偟偰偄傞丅桳幆幰堄尒偱丄婎弨偼枮懌 偟偰偄傞偑丄晄妋幚惈偑偁傞偲偟偰偄傞丅憶壒偼敪揹検偵斾椺偡傞偐傜丄敪揹検偑忋偑傞偲憶壒儗儀儖偼偁偑傞偺偱偼側偄偐丅杊壒懳嶔偼偳偆偡傞偺偐丅

乮帠嬈幰乯梊應幃偼乽晽椡敪揹摫擖僈僀僪儔僀儞乿傪巊偭偰偄傞丅俴eq偱昡壙偟偰偄傞偐傜丄暯嬒晽懍傪巊偭偰偄傞丅晽幵帺懱偼僇僢僩傾僂僩偑偁傝丄偳傫偳傫塇崻偑夞傞 偙偲偼側偄丅傑偨丄晽偑嫮偔側傞偲埫憶壒偑戝偒偔側傝丄偐偒徚偝傟傞丅晄妋幚惈偺拞偱丄塭嬁偼偁傞偲偟偰傕丄彅忦審傪峫偊偰寉旝偱偁傞偲偟偰偄傞丅

乮埾堳乯偳偺偖傜偄晽懍偑忋偑傞偲僇僢僩傾僂僩偵側傞偺偐丅傑偨丄暯嬒晽懍偼丅

乮帠嬈幰乯暯嬒晽懍偼丄6.3倣/s偱梊應偟偰偄傞丅25倣/s偱僇僢僩傾僂僩偵側傞丅偦偺憶壒偼丄105dB掱搙偱暯嬒晽懍帪偵斾傋10dB偖傜偄忋偑傞丅

乮埾堳乯惗暔偺応崌丄帠屻娔帇挷嵏偼愨懳昁梫偱偁傞丅

乮埾堳乯暯惉10擭偺怉惗挷嵏偲崱夞偺挷嵏偱丄戝偒偔曄傢偭偰偄側偄偙偲傪妋擣偟偨偺偐丅

乮帠嬈幰乯妛幆幰偺堄尒傪庴偗丄挷嵏傪幚巤偟丄暯惉10擭偲堘偄偑側偄偙偲傪妋擣偟偰 偄傞丅

嘇娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛晽椡敪揹強晹夛媍帠榐丂擔帪丗暯惉17擭12寧22擔乮栘乯10:00乣12:00

乮埾堳乯搉傝捁偺挷嵏偼丅

乮帠嬈幰乯桳幆幰偵傛傞偲丄柭栧奀嫭偑搉傝偺儖乕僩偵側偭偰偄傞丅傑偨丄僞僇偺搉傝慡 崙僱僢僩儚乕僋偑柭栧嶳揥朷戜乮巐崙乯偱挷嵏傪偟偰偄傞丅梊掕抧偑儖乕僩偵偐偐傞偺偱偼側偄偐偲偺巜揈偵懳偟偰偼丄挷嵏婜娫傪挿偔偟偰幚巤偟偨偑丄偦偺傛偆側栚棫偮峴摦偼妋擣偝傟側偐偭偨丅

乮埾堳乯晽幵偺憶壒傗掅廃攇偼丄婡庬偵傛傞嵎偑偁傞偺偐丅

乮帠嬈幰乯婡庬偵傛傞嵎偼偁傞丅儊乕僇乕偐傜婡庬枅偺僨乕僞偺採嫙傪庴偗丄娐嫬塭嬁昡壙傪峴偭偰偄傞丅

乮埾堳乯婛懚偺晽椡敪揹強偵偍偗傞塭嬁傗嬯忣偺桳柍媦傃偦偺懳墳偼丅

乮帠嬈幰乯婛懚偺晽椡敪揹強偱丄嬥懏惢晹昳偵傛傞壒偺敪惗偑偁傝丄僾儔僗僠僢僋惢晹昳偵岎姺偟偨帠椺偑偁傞丅崱夞偼丄摉弶偐傜僾儔僗僠僢僋惢晹昳傪巊梡偡傞丅

暫屔帠嬈偵偮偄偰嫤媍

乮埾堳乯塮憸傪尒傞偲憡摉側婯柾偺摴楬傪憿傝丄搚抧偺夵曄傪峴偆丅摉弶寁夋偺応強乮抜儢曯乯偱偼栤戣偑偁傞偑丄崱偺寁夋偺応強偱戝暆側夵曄傪峴傢側偄側傜丄抧宍丒抧幙偺揰偵尷傟偽丄傗傓傪摼側偄偲巚偆丅

乮埾堳乯抧尦偺堄尒偼挳偔偺偐丅

乮帠柋嬊乯崱屻丄挬棃巗偵挳偔梊掕偱偁傞丅傑偨丄恾彂偵偼僒儞僔儑僂僂僆娭學偱寁夋抧偺曄峏傪峴偭偨巪偺婰嵹偑偁傞偑丄偳偺傛偆偵峫偊傟偽傛偄偐丅

嘊暯惉18擭侾寧26擔丂暫屔導抦帠 堜 屗 晀 嶰 條丂娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛

夛挿 摗堜 惓旤丂俠俤俥撿偁傢偠僂僀儞僪僼傽乕儉帠嬈偵學傞娐嫬塭嬁昡壙弨旛彂偺怰嵏偵偮偄偰乮摎怽乯

暯惉17擭12寧俉擔晅偗帎栤戞102崋偱帎栤偺偁偭偨昗婰偺偙偲偵偮偄偰丄壓婰偺偲偍傝摎怽偟傑偡丅

婰

昗婰偺帠嬈偵偮偄偰偼丄晽椡敪揹強娐嫬攝椂巄掕巜摫巜恓偺宱夁慬抲埬審偱偁傝丄娐嫬偺曐慡偲憂憿偺娤揰偐傜怰嵏傪峴偭偨丅

晽椡敪揹強偼丄寶愝偵嵺偟偰偺搚抧偺夵曄柺愊偑彫偝偔丄傑偨壱摦屻偺娐嫬晧壸偑彮側偄偙偲偐傜丄崱屻偺娐嫬揔崌宆幮夛偺宍惉偵帒偡傞巤愝偱偁傝惍旛傪悇恑偡傞傋偒傕偺偱偁傞丅

恾彂偱偼丄帺慠娐嫬偺堦晹傪夵曄偡傞傕偺偺丄懳徾帠嬈幚巤嬫堟偺曄峏偵傛傝憶壒偺塭嬁傪掅尭偡傞摍偺攝椂傪峴偆偙偲偐傜丄娐嫬傊偺塭嬁偼夞旔丒掅尭偝傟偰偄傞偲偟偰偄傞丅

偟偐偟側偑傜丄懳徾帠嬈幚巤嬫堟偺廃曈抧堟偼丄扺楬抧堟屌桳偺抧宍丒抧幙傗怉惗摍朙偐側帺慠娐嫬傪梚偟丄偙傟傜傪婎斦偲偟偨惗妶偑塩傑傟偰偄傞抧堟偱偁傞偙偲偐傜丄搚抧偺夵曄傗晽椡敪揹巤愝偺寶愝偵傛傝丄帺慠娐嫬傗惗妶娐嫬偵塭嬁傪梌偊傞偙偲傕峫偊傜傟傞丅

偙偺偨傔丄帠嬈偺幚巤偵摉偨偭偰偼丄愱栧壠偺巜摫媦傃彆尵傪庴偗丄恾彂偵婰嵹偝傟偰偄傞娐嫬曐慡慬抲傪拝幚偵幚巤偡傞傎偐丄幚峴壜擻側傛傝椙偄媄弍偺摫擖偵搘傔傞偲偲傕偵丄埲壓偺揰偵棷堄偡傞昁梫偑偁傞丅

侾 憶壒

晽椡敪揹強偺塣揮偵敽偆憶壒偵偮偄偰偼丄塭嬁偼側偄偲梊應偝傟偰偄傞偑丄嬤朤偺廧戭抧堟偵偍偄偰丄堦斒憶壒偺娐嫬婎弨乮拫娫55dB丄栭娫45dB乯傪払惉偝偣傞偙偲丅傑偨丄梊應偵摉偨傝暯嬒晽懍傪嵦梡偟偰偍傝丄嫮晽帪偵偍偄偰娐嫬婎弨抣傪挻夁偡傞偍偦傟偑偁傞偨傔丄嫙梡屻娐嫬娔帇挷嵏傪幚巤偟丄娐嫬塭嬁偺桳柍傪専徹偡傞偙偲丅

俀 摦暔

捁椶傊偺塭嬁偵偮偄偰偼丄晽椡敪揹巤愝偺懚嵼偵傛傞堏摦宱楬偺幷抐丒慾奞傗僶乕僪僗僩儔僀僋傊偺塭嬁偼寉旝偲偟偰偄傞偑丄扺楬搰偼捁椶偺惗懅抧媦傃僞僇椶偺搉傝偺儖乕僩偱傕偁傞偙偲偐傜丄嫙梡屻娐嫬娔帇挷嵏傪幚巤偟丄昁梫偵墳偠偰娐嫬曐慡慬抲傪専摙偡傞偙偲丅

俁 怉暔

寶愝梡摴楬媦傃晽椡敪揹巤愝偺寶愝埵抲摍搚抧偺夵曄晹暘偵偮偄偰偺怉暔憡挷嵏傪帠嬈幚巤慜偵幚巤偡傞偲偲傕偵丄婱廳庬偑妋擣偝傟偨応崌偵偼丄帠嬈幚巤慜偵愱栧壠偺巜摫媦傃彆尵傪庴偗丄揔愗側慬抲傪島偠傞偙偲丅傑偨丄岺帠姰椆屻棁抧摍偺怉嵧偵傛傞廋暅偵搘傔傞偙偲丅

係 宨娤

椗慄忋偵戝婯柾側晽椡敪揹巤愝孮偑弌尰偡傞偙偲偐傜丄偦偺宍忬媦傃怓嵤摍偵偮偄偰専摙偟丄廃曈偺宨娤偲偺挷榓傪恾傞偙偲丅傑偨丄専摙偵摉偨偭偰偼愱栧壠偺巜摫媦傃彆尵傪庴偗傞偙偲丅

俆 偦偺懠

娐嫬娔帇挷嵏寢壥偵偮偄偰偼丄揔媂岞昞偡傞偙偲丅傑偨丄尰帪揰偱偼梊應偱偒側偄帠崁傗娐嫬偵挊偟偄塭嬁偑惗偠傞偍偦傟偑偁傞応崌偵偼丄娭學婡娭偲嫤媍偟丄昁梫側慬抲傪島偠傞偙偲丅傑偨丄帠嬈偺幚巤偵摉偨偭偰偼丄帠慜偵抧堟廧柉偵廫暘愢柧傪峴偆偲偲傕偵丄梫朷丒嬯忣摍偵揔愗偵懳張偡傞偙偲丅

嘋CEF撿偁傢偠僂僀儞僪僼傽乕儉帠嬈偵學傞娐嫬塭嬁昡壙弨旛彂偵懳偡傞抦帠偺彆尵偵偮偄偰

俀丂抦帠偺彆尵偺奣梫

丂(1)慡懱揑帠崁

丂丂 懳徾帠嬈幚巤嬫堟偺廃曈抧堟偼丄扺楬抧堟屌桳偺抧宍丒抧幙傗怉惗摍朙偐側帺慠娐嫬傪梚偟丄偙傟傜傪婎斦偲偟偨惗妶偑塩傑傟偰偄傞抧堟偱偁傞偙偲偐傜丄帠嬈偺幚巤偵摉偨偭偰偼丄愱栧壠偺巜摫媦傃彆尵傪庴偗丄恾彂偵婰嵹偝傟偰偄傞娐嫬曐慡慬抲傪拝幚偵幚巤偡傞傎偐丄幚峴壜擻側傛傝椙偄媄弍偺摫擖偵搘傔傞偲偲傕偵丄埲壓偺揰偵棷堄偡傞昁梫偑偁傞丅

丂(2)屄暿揑帠崁

丂丂傾丂憶壒

丂丂丂丒嬤朤偺廧戭偵偍偗傞娐嫬婎弨乮拫娫55dB丄栭娫45dB乯偺払惉丄嫙梡屻偺娔帇挷嵏偺幚巤

丂丂僀丂摦暔乮捁椶乯

丂丂丂丒晽椡敪揹巤愝偺懚嵼偵傛傞堏摦宱楬偺幷抐丒慾奞傗僶乕僪僗僩儔僀僋偵偮偄偰偺嫙梡屻偺娔帇挷嵏偺幚巤

丂丂僂丂怉暔

丂丂丂丒搚抧偺夵曄晹偺怉暔憡挷嵏偺幚巤媦傃婱廳庬偑妋擣偝傟偨応崌偺揔愗側曐慡慬抲

丂丂丂丒搚抧偺夵曄偵傛傝惗偠偨棁抧摍偺怉嵧偵傛傞廋暅

丂丂僄丂宨娤

丂丂丂丒晽椡敪揹巤愝偺廃曈宨娤偲偺挷榓乮宍忬丒怓嵤摍偺専摙乯

丂丂僆丂偦偺懠

丂丂丂丒娐嫬娔帇挷嵏寢壥偺岞昞

丂丂丂丒梊應偱偒側偄帠崁摍偵偮偄偰偺娭學婡娭偲嫤媍媦傃昁梫側慬抲

丂丂丂丒帠嬈幚巤偵摉偨偭偰偼丄抧堟廧柉傊偺帠慜愢柧媦傃梫朷丒嬯忣摍偵揔愗偵懳張偡傞偙偲丅

偲尵偆偙偲偱丄寶愝偝傟偨偺偱偁傠偆偑丄偦傟埲慜丄偦偺娫丄偦偺屻偺徻偟偄宱堒偵偮偄偰偼丄乽扺楬搰偺晽椡敪揹偵偮偄偰乿偵徻偟偔丄偦傟偵傛傟偽丄壓婰偺傛偆偱偁傝丄尰嵼丄條乆側栤戣偑婲偒偰偄傞傛偆偩丅

丒暯惉12擭11寧1擔偐傜暯惉13擭10寧31擔傑偱惣扺挰偱晽椡敪揹傪栚揑偲偟偨晽嫷挷嵏傪奐巒偟偨丅

丒暯惉12擭11寧侾擔丂惣扺挰偵傛傞晽嫷挷嵏奐巒

丒暯惉13擭10寧31擔丂惣扺挰偵傛傞晽嫷挷嵏姰椆

丒暯惉14擭1寧侾擔丂傾僉僣抧寶乮僐儞僒儖夛幮乯偑晽嫷挷嵏偵擖傞丅傾僉僣抧寶丒偒傫偱傫偲慻傓丂

丒暯惉侾俆擭侾寧侾擔丂晽嫷挷嵏宲懕

丒僐儞僒儖僞儞僩夛幮傾僉僣抧寶偑搢嶻丅

丂傾僉僣抧寶偺強挿傪傗偭偰偄偨嫶杮巵偼丄寶愝抜奒偐傜偢偭偲抧尦偲偺岎徛傗岺帠尰応偱巜婗傪偟偰偍傝丄尰嵼傕俠俤俥撿偁傢偠僂僀儞僪僼傽乕儉偺栶堳偱偁傞丅

丒暯惉16擭1寧1擔晽嫷挷嵏宲懕丅

丒暯惉16擭5寧偵撿扺挰偱彫愹撪妕偺僞僂儞儈乕僥傿儞僌奐嵜丄晲晹乮嬑乯擾悈憡偲偟偰棃傞丅

丒暯惉16擭10寧22擔俠俤俥幮偼惣扺挰栶応偱嫤媍丅

丒暯惉16擭11寧11擔丄暿憫抧乽惏奀働媢乿偵懳偟偰乽朄傗忦椺偵學傞帠嬈偱側偄偐傜導偺巜摫偼側偄乿偲惣扺挰偑愢柧偟偰偄傞丅

丒暯惉16擭12寧16擔丄扺楬惣扺儕僝乕僩姅幃夛幮偐傜姅幃夛幮僺儏傾乮暿憫抧惏奀働媢偺帠嬈庡乯偵惣扺儕僝乕僩幮強桳偺搚抧偺堦晹傪忳搉偺妎彂掲寢丅

丒暯惉12擭21擔丄忋婰偺審偱攧攦宊栺掲寢丅

丒暯惉17擭1寧11擔嶰尨孲巐挰乮椢丄惣扺丄嶰尨丄撿扺乯偑崌暪偟偰撿偁傢偠巗偑抋惗偟偨丅

仸撿偁傢偠僂僀儞僪僼傽乕儉偺晽椡敪揹帠嬈偼丄崌暪偺僪僒僋僒偵峴傢傟丄栶強偺擭搙曄傢傝偵曗彆嬥怽惪掲傔愗傝娫嵺偵峇偰偰妸傝崬傫偩偲巚傢傟傞丅

丒暯惉17擭1寧14擔丄怴偟偔晽嫷挷嵏偺40倣挷嵏寁偺愝抲寁夋偲偄傛偄傛杮奿偲側偭偰偄偔丅

丒暯惉17擭1寧25擔撿偁傢偠巗搒巗寁夋壽偱帠嬈偺愢柧傪偡傞丅

丒暯惉17擭1寧26擔徏旜媍堳丄姅幃夛幮僺儏傾帠嬈寁夋偵愢柧丅

丒暯惉17擭1寧26擔愳忋媍堳偵愢柧丅乮桿抳偵戝偒偔娭傢偭偨媍堳乯

丒偦偺屻丄埳壛棙嬫挿偲悰巙抦愳嬫挿丄娵嶳嫏嬈慻崌挿丄摉帪偺垻撨夑抧嬫慖弌媍堳傊偲弴師愢柧偟偰偄偔丅

丒暯惉17擭2寧1擔俠俤俥幮偺扴摉幰偑姅幃夛幮僺儏傾傪朘栤偟丄僂僀儞僪僼傽乕儉偺奣梫傪偒傢傔偰娙扨側愢柧傪偟偨丅

丒暯惉17擭2寧8擔抾拞媍堳偵愢柧丅

丒暯惉17擭2寧23擔僋儕乕儞僄僫僕乕僼傽僋僩儕乕幮挿姍揷岹擵巵撿偁傢偠巗挿偲柺択丅

丒暯惉17擭3寧壓弡丄娵嶳悈棙尃幰丄惏奀働媢偺斕攧夛幮儘乕僞僗僇儞僷僯乕幮挿偵帠嬈撪梕傪愢柧丅

丒暯惉17擭4寧25擔俠俤俥姍揷幮挿暫屔導抦帠偲柺択丅

丒暯惉17擭5寧15擔愇愳導拞搰挰拵偑曯晽椡敪揹強傊娵嶳抧嬫栶堳乮攏晹巵丄尨巵乯尒妛偵峴偔丅

丒暯惉17擭5寧29擔娵嶳抧嬫垽昋導嵅揷枽偺晽椡敪揹尒妛丅

丒暯惉17擭9寧3擔捗堜抧嬫偵晽椡敪揹偺愢柧夛乮杮懞丄惣杮懞乯偑峴傢傟偨丅

丒暯惉17擭9寧16擔撿偁傢偠巗挿偵姍揷幮挿柺択丅

丒暯惉17擭9寧20擔俠俤俥偐傜暫屔導抦帠偵椦抧奐敪嫋壜怽惪偑弌偝傟傞丅

丒暯惉17擭10寧26擔晽椡敪揹強娐嫬攝椂巄掕巜摫巜恓乮暫屔導乯

丒暯惉17擭11寧丂擔偵婲岺幃乮撿偁傢偠巗巗挿偲媍堳悢柤弌惾偟偨乯

丒暯惉17擭12寧8擔弨旛彂偵偮偄偰帎栤乮娐嫬塭嬁昡壙怰媍夛乯

丒暯惉17擭12寧22擔弨旛彂偵偮偄偰怰媍乮娐嫬塭嬁昡壙怰媍夛乯

丒暯惉18擭1寧26擔娐嫬塭嬁昡壙怰媍夛傛傝暫屔導抦帠埗偵摎怽丅

丒暯惉18擭1寧31擔暫屔導抦帠偐傜帠嬈幰撿偁傢偠倂俥偵娐嫬塭嬁昡壙弨旛彂偵懳偡傞彆尵

丒暯惉18擭2寧15擔暫屔導抦帠偐傜岺帠嫋壜丅

丒暯惉18擭3寧30擔撿偁傢偠巗娵嶳抧嬫乮夛挿悰堢榊乯偲岺帠嬈幰姅幃夛幮偒傫偱傫偲岺帠嫤掕彂寢傇丅

丒暯惉18擭3寧30擔撿偁傢偠巗娵嶳抧嬫乮夛挿悰堢榊乯偲晽椡敪揹帠嬈幰撿偁傢偟僂僀儞僪僼傽乕儉幮偲帠嬈嫤掕彂寢傇丅

俀丏扺楬杒晹晽椡敪揹帠嬈(杒扺楬)

嘆扺楬杒晹晽椡敪揹帠嬈乮壖徧乯偵學傞娐嫬塭嬁昡壙弨旛彂偺廲棗偵偮偄偰暯惉20擭係寧俉擔乣俆寧俈擔

俁丂娐嫬塭嬁昡壙弨旛彂偵懳偡傞堄尒彂偺採弌婜娫媦傃採弌愭

丂(1) 採弌婜娫 丂丂 丂丂 暯惉20擭係寧俉擔乮壩乯偐傜摨擭俆寧22擔乮栘乯傑偱

丂仸懄偪丄堄尒偑桳傟偽6廡娫埲撪偵乽娐嫬偺曐慡偲憂憿偺尒抧偐傜偺堄尒乿偑桳傟偽弌偟側偝偄丄偲尵偆偙偲偱偁傞丅偦傟傜傪摜傑偊偰側傫偩傠偆偗偳丄幚嵺偵偼採弌婜娫2廡娫慜偺1儢寧屻5/9偐傜娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛偼巒傑偭偨丅

嘇-1娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛晽椡敪揹強晹夛媍帠榐丂擔帪丗暯惉20 擭俆寧俋擔乮嬥乯14:00乣16:00

11 媍帠奣梫

乮埾堳乯p5-1-7 偺No侾抧揰偺栭娫偺憤崌憶壒儗儀儖偼45dB 偲偁傞丅偙傟偼娐嫬婎弨抣偲摨偠抣偱丄摓払憶壒儗儀儖偺44dB

偑岠偄偰偄傞丅岆嵎偑惗偠傟偽婎弨傪挻偊傞偙偲偵側傞偑丄p1-10 偵婰嵹偝傟偰偄傞掕奿晽懍12.0m/s

偁傞偄偼弌椡2000kW 偲偄偭偨悢抣偵婎偯偄偰丄暯嬒晽懍偱寁嶼偟偨梊應抣偺惛搙偵偮偄偰偼偳偆峫偊偰偄傞偺偐丅

乮帠嬈幰乯惛搙傪偳偆妋擣偡傞偐偩偑丄晽幵儊乕僇乕偼帺傜傕幚尡寁應偟偰丄偦偺婎杮愝寁婡婍偺僗儁僢僋傪枮懌偡傞偟偒偄抣埲壓偺惢昳偲偟偰偟偐弌偝側偄偲儊乕僇乕偼曐徹偟偰偄傞丅傑偨丄儊乕僇乕偼戞嶰幰擣徹婡娭偺擣徹傪庢摼偟偰偍傝丄摉曽偲偟偰偼丄偦傟傪怣梡偟偰偄傞丅

乮埾堳乯暯嬒晽懍偱偼側偔丄晽懍枅偵憶壒儗儀儖傪寁嶼偟丄偦傟傜傪崌惉偟偰梊應抣偲偡傞傋偒偱偼側偄偐丅

乮帠嬈幰乯晽懍枅偵梊應偟偰傕丄晽懍偵敽偭偰埫憶壒儗儀儖偺僄僱儖僊乕偑戝偒偔側傞偨傔丄憤崌憶壒儗儀儖偼埫憶壒儗儀儖偵嬤偯偔偙偲偵側傞丅娐嫬婎弨偼晽懍枅偵掕傔傜傟偰偄傞傕偺偱偼側偄丅婡夿偺塭嬁偑堦斣徾挜揑偵懆偊傜傟傞偱偁傠偆偲峫偊丄暯嬒晽懍帪偵偮偄偰梊應傪峴偭偨丅

乮埾堳乯晽懍偑彫偝側偲偙傠傕慖偽側偗傟偽側傜側偐偭偨偲偄偆偙偲偩偑丄帠嬈幚巤嬫堟偺暯嬒晽懍媦傃嵟戝晽懍偼偄偔傜偐丅

乮帠嬈幰乯暯惉15 擭偐傜俀擭娫應掕傪峴偭偨偑丄崅偝30m 偱暯嬒晽懍偼俇m/倱庛偱偁傞丅堦斒揑偵偼晽椡敪揹偵偼俇m/s

埲忋偺晽懍偑昁梫偲尵傢傟偰偍傝丄偦傟傛傝傕庒姳壓夞偭偰偄傞丅p2-1 偵帵偟偰偄傞偲偍傝丄扺楬巗孲壠偵偍偗傞婥徾僨乕僞偵傛傞偲丄嵟戝晽懍偱18m/倱偲側偭偰偄傞丅

乮埾堳乯婛偵壱摦偟偰偄傞摨婡庬偺晽椡敪揹愝旛偵偮偄偰丄偳傟偩偗偺晽偱偳傟偩偗偺憶壒偑敪惗偡傞偺偐傪挷嵏偟偰妋擣偡傞偙偲偼偱偒側偄偺偐丅尦乆惷偐側応強偵憶壒敪惗尮偑偱偒傞偲婎弨埲壓偱傕嬯忣偑敪惗偡傞偙偲偑偁傞偺偱丄峫椂偟偰偍偔傋偒偱偁傞丅

乮帠嬈幰乯妋擣偟偰偍偔丅傑偨丄晽幵偑偱偒偨屻傕宲懕偟偰應掕傪峴偄丄抧堟廧柉偵愢柧偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲峫偊偰偄傞丅

乮埾堳乯p5-4-24 偱丄掕婜弰帇揰専傪棙梡偟偰僶乕僪僗僩儔僀僋偺桳柍傪妋擣偡傞偲偁傞偑丄偙偺掕婜弰帇揰専偼偳偆偄偆宍偱峴傢傟傞偺偐丅傑偨丄偳偺掱搙偺昿搙偱峴傢傟傞偺偐丅

乮帠嬈幰乯愝旛偺曐埨偲娐嫬傊偺塭嬁傪娷傔丄尰抧傪尒傞掕婜弰帇揰専偼寧侾夞丅愝旛偺曐埨偵偮偄偰偼俇儢寧偁傞偄偼侾擭偵1

夞偺掕婜揰専傪峴偆偙偲傪峫偊偰偄傞丅

嘇-2 娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛晽椡敪揹強晹夛媍帠榐丂擔帪丗暯惉20 擭俈寧俈擔乮寧乯10:00乣11:35

俋 媍帠奣梫

乮埾堳乯嵟嬤丄晽椡敪揹愝旛偺帠屘偑懡敪偟偰偄傞偲暦偄偰偄傞偑丄嫮晽帪偺僇僢僩傾僂僩摍偺惂屼傪揔愗偵峴偆昁梫偑偁傞丅曐庣揰専摍傪偟偭偐傝偲傗偭偰傕傜偄偨偄丅帒椏俁亅俁丄暿巻侾偵傛傞偲丄尰嫷憶壒偼1乣2倣掱搙偺晽懍帪偺傕偺偱偁傝丄偦傟偲奺晽懍偵偍偗傞摓払憶壒傪崌惉偟偰偄傞偑丄偦傟偧傟偺晽懍帪偵偍偗傞埫憶壒傪崌惉偟側偄偲堄枴偑側偄偺偱偼側偄偐丅埫憶壒偺晽懍曗惓偼偱偒側偄偺偐丅

乮帠嬈幰乯奺晽懍偺晽憶壒偼偮偐傔偰偄側偄丅偙傟偵偮偄偰偼丄塣梡屻偵丄晽幵傪巭傔偰妋擣偝偣偰偄偨偩偒偨偄丅

乮埾堳乯僶乕僪僗僩儔僀僋偵偮偄偰丄挷嵏昿搙偼寧侾夞偲暦偄偰偄傞偑丄偦傟偱偼偄偮捁偑晽幵偵摉偨偭偨偐偑傢偐傜側偄偟丄捁偺巰懱傕侾儢寧娫傕偦偺傑傑偵偁傞偲偼巚偊側偄丅寧侾夞偱偼彮側偄偺偱偼側偄偐丅挷嵏偼偳偺偔傜偄偺昿搙偱幚巤偡傟偽丄桳岠側僨乕僞偑摼傜傟傞傕偺側偺偐丅

乮帠嬈幰乯係寧崰偺弔婫偲10 寧崰偺廐婫偺僞僇椶偺搉傝偺帪婜偵偼丄旘隳忬嫷傪妋擣偟側偑傜丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺敪惗忬嫷傪尰抧妋擣偡傞丅偦傟埲奜偺帪婜偵偼丄愝旛偺曐埨忋峴偆寧侾夞偺掕婜弰帇揰専帪偵妋擣偡傞偙偲傪峫偊偰偄傞丅挷嵏昿搙偵偮偄偰偼丄忬嫷傪尒偮偮丄抧堟廧柉傕娷傔偰憡択偟側偑傜専摙偟偨偄偲峫偊偰偄傞丅僞僇椶偺搉傝偺庡梫儖乕僩偵傕側偭偰偍傝丄搉傝偺婜娫偑嵟廳梫偱偁傞偲峫偊偰偄傞丅

乮埾堳乯帒椏俁亅俁丄摨婡庬偺憶壒幚愌抣偵偮偄偰丄乽壒尮偑尒捠偣傞応崌偲尒捠偣側偄応崌偺尭彮帠徾傪妋擣偟傑偟偨丅乿偲偁傞偑丄妋擣偟偨偲偄偆偺偼棟榑忋偺傕偺偐丄偦傟偲傕幚嵺偵應偭偨偺偐丅

乮帠嬈幰乯幚嵺偵壱摦偟偰偄傞弌椡1500倠W 偺晽幵偵偍偄偰丄尰抧偱憶壒應掕偟偨丅晽幵偐傜200倣掱偺抧揰偵丄晽幵傪捈帇偱偒側偄彫崅偄媢偑偁傝丄偦偺棤懁偱應偭偨寢壥丄暥專摍偵偁傞偲偍傝丄俆dB

掱搙偺尭悐偑妋擣偱偒偨丅

乮埾堳乯帒椏俁亅俁乽僶乕僪僗僩儔僀僋偺桳柍偺妋擣偵偮偄偰乿偱丄乽丒丒丒僶乕僪僗僩儔僀僋偺壜擻惈偼掅偄偲梊應昡壙偟傑偟偨丅偟偐偟丄崙撪偱偺挷嵏帠椺傗抦尒偼懡偔側偄偨傔丄愱栧壠偺巜摫傪庴偗側偑傜丄帺庡揑偵岺帠拞媦傃巤愝嫙梡屻偵丄搉傝捁挷嵏傪峴偆寁夋偱偁傝丄偙偺搉傝捁挷嵏偺拞偱丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺桳柍偺妋擣傪娷傔偰寁夋偟傑偡丅乿偲偁傞丅僶乕僪僗僩儔僀僋偺壜擻惈偼掅偄偲偄偆梊應昡壙傪偟偨偺偵丄乽偟偐偟丄崙撪偱偺挷嵏帠椺傗抦尒偼懡偔側偄偨傔乿偲偡傞偲丄梊應昡壙偺巇曽偑娫堘偭偰偄傞丄偁傞偄偼偍偐偟偄偲偄偆偙偲偵側傞偺偱偼側偄偐丅壜擻惈偑掅偄偲梊應昡壙偟偨側傜丄偦傟傪傕偭偲慜柺偵弌偡傋偒偱偼側偄偐丅

乮埾堳乯捁偼惗偒暔側偺偱搉傝側偳偺峴摦偵曄壔偑偁偭偰丄侾擭掱搙偺挷嵏偱偼傢偐傜側偄丅庅巕掕婯偵昡壙偡傞偺偼擄偟偄丅偨偩丄偦傟傪徣偄偰傕抧宍揑偵傛偔側偄丅捁偼捠忢丄撍抂偐傜奀傪搉偭偰偄偔丅CEF 撿偁傢偠僂僀儞僪僼傽乕儉偵偮偄偰偼丄棨偺暆偑峀偔丄傑偨搉傝捁偺悢傕懡偔側偄偺偱丄偦偙偱偼恟戝側塭嬁偼弌側偄偲敾抐偟偨丅偨偩丄崱夞偼偄傠傫側懳嶔傪峫偊偰偄傞傛偆偩偑丄懳嶔偑擄偟偄丅搉傝偺帪婜偵偼晽幵傪巭傔傞摍偺懳嶔傪偲傞偲偟偰傕丄搉傝偺嵟弶傪妋擣偡傞偵偼戝曄側楯椡偑昁梫偱偁傞丅偐側傝偺悢偺捁偑搉偭偰偔傞偲巚傢傟傞偺偱丄偦偺娫晽幵傪巭傔傞偲側傞偲丄挿偄帪娫巭傔傞偙偲偵側傞丅傑偨丄偙偙偼棷捁偱偁傞僴儎僽僒偺惗懅傕妋擣偝傟偰偍傝丄斏怋傕偟偰偄傞偺偱堏摦偡傞偲偒偵傇偮偐傞壜擻惈傕偁傞丅偮傑傝丄偄傠傫側懳嶔傪偲偭偨偲偟偰傕丄偙偙偵晽椡敪揹愝旛傪愝抲偡傞偺偼擄偟偄丅姰惉屻偵搉傝偵戝偒側塭嬁偑弌傞偲丄帠嬈幰偵偲偭偰傕僀儊乕僕偑埆偔側傝丄戝偒側懝奞偑弌傞偙偲偵側傞丅僶乕僪僗僩儔僀僋偺壜擻惈偺彮側偄晽幵偑偱偒傟偽偄偄偲偼巚偆偑丄偙偺僽儗乕僪幃偺晽幵偩偲偳偆偟偰傕僶乕僪僗僩儔僀僋偺壜擻惈偼偁傞丅柍棟偵偙偙偵寶愝偟側偔偰傕傛偄偺偱偼側偄偐丅

乮埾堳乯侾偮摉偨偭偰傕懯栚側偺偐丄偄偔偮摉偨偭偨偐傜懯栚偲偄偆偺偐丄敾抐偡傞偺偼擄偟偄丅捁偺搉傝偺帪婜偵晽幵傪巭傔傞摍偺懳嶔偑偁傟偽偲巚偆偑擄偟偄丅愭傎偳媍榑偺偁偭偨摨婡庬偺晽幵偺憶壒偺應掕寢壥偵偮偄偰丄憶壒僨乕僞偑弌偰偙側偄偺偼丄栤戣偑偁傞強偩偐傜弌偰偙側偄偺偐丅憶壒僨乕僞傪廤傔傟偽丄晽幵偵偍偗傞憶壒栤戣偺夝寛偵傕栶棫偮偲巚偆偑丄僨乕僞傪廤傔傞摦偒偼側偄偺偐丅

乮帠柋嬊乯慡崙揑偵晽椡敪揹愝旛偺椺偼偁傞偑丄堦尦揑側憶壒僨乕僞偼彾埇偟偰偄側偄丅帠柋嬊偑帒椏係亅侾丄係亅俀偵傛傝廧柉堄尒彂媦傃岞挳夛婰榐彂偵偮偄偰愢柧丅

乮埾堳乯岞挳夛堄尒偵丄偙偺応強偵晽椡敪揹愝旛傪寶愝偡傞偺偼朷傑偟偔側偄偲偁傞偑丄朷傑偟偔側偄偐傜愝抲偡傞側偲側傞偲丄偙傟偼慡慠敾抐偺婎弨偑堘偆丅扤偑偳偙偱偳偆嵟廔揑偵敾抐偡傞偺偐偲偄偆偲丄擔杮偱傕丄悽奅偱傕寛傑偭偰偄側偄丅傛偭偰朷傑偟偔側偄傕偺偼丄朷傑偟偔側偄偲棪捈偵怽偟忋偘傞埲奜偵曽朄偼側偄丅偙偙偱庢傝忋偘傜傟偰偄傞偺偼丄僒僔僶拞怱偱偁傞偑丄僒僔僶偼廤抍偱旘傇偺偱栚偵偮偒傗偡偄偐傜偱偁傝丄懠偵傕僴僠僋儅摍偺栆嬜椶埲奜偵傕搉傝傪妋擣偟偵偔偄庬偼偄傞丅

乮埾堳乯岞挳夛婰榐彂傪尒傞偲丄岞挳夛岞弎恖偲巹偼丄傎傏摨堄尒偱偁傞丅応強偑傛偔側偄丅捁偼栭偵傕懡偔搉傞傕偺偱丄挷嵏偑崲擄側偺偱巇曽偑側偄偑丄栭娫偺僨乕僞偑側偄丅捁栚偼堦晹偺捁偩偗偱偁偭偰丄傎偲傫偳偺栰捁偼栭娫傕尒偊偰偄傞丅偨偩偟丄拫娫傎偳傛偔尒偊傞偺偱偼側偄偺偱丄拫娫傛傝傕栭娫偵懡偔偺捁偑僽儗乕僪偵摉偨傞壜擻惈偑崅偔側傞偙偲傕峫偊傜傟丄傗偼傝偙偺応強偱偺晽椡敪揹愝旛寶愝偼擄偟偄丅

乮埾堳乯杮帠嬈偺慜採偲偟偰丄僶乕僪僗僩儔僀僋偑婲偙傞壜擻惈偑掅偄偲梊應偡傞偐傜晽椡敪揹愝旛傪愝抲偡傞偲偄偆偙偲偵側偭偰偄偰丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺壜擻惈偑崅偗傟偽憿傜側偄偲偄偆偙偲偱偡偹丅偁傞掱搙捁偑傇偮偐傞偲偄偆偙偲傪慜採偵偟偰丄僄僱儖僊乕栤戣偩偲偐丄怓乆廳梫偩偐傜丄偙偺応強偵憿傞偲偄偆偙偲偱偼側偔丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺壜擻惈偼掅偄偲梊應偝傟傞偐傜丄憿傞偲偄偆偙偲偱偡偹丅

乮帠嬈幰乯偙偺抧揰傪慖傫偩宱堒偲偟偰丄侾偮栚偼丄扺楬巗偑擾嬈怳嫽寁夋傪娷傔丄愊嬌揑偵晽椡傪桿抳偝傟偨偙偲丅俀偮栚偼丄搚抧夵曄偑彮側偄応強偱丄帺慠嵭奞傪婋湝偟側偔偰傕椙偄偙偲丅俁偮栚偼丄扺楬搰偵敪揹強偑側偄偺偱丄旕忢嵭奞帪偺揹尮偲偟偰桳岠偱偁傞偙偲丅偦偟偰丄搉傝捁儖乕僩偱偼偁傞傕偺偺塭嬁偑寉旝偱偁傞偙偲丄偙傟傜傪憤崌揑偵敾抐偟偰寛傔傑偟偨丅

乮埾堳乯偦偆偄偆偙偲傪暦偄偰偄傞傢偗偱偼側偄丅捁傊偺塭嬁傕峫偊偨偗傟偳丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺壜擻惈偑掅偄偲梊應偝傟傞偲偄偆偺偑丄侾偮偺梫場偵側偭偨偲偄偆偙偲偱偁傝丄壜擻惈偑崅偗傟偽丄寁夋傪巭傔偰偄偨偲偄偆棟夝偱傛偄偺偐丅

乮帠嬈幰乯偦偺偲偍傝偱偡丅

嘇-3 娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛晽椡敪揹強晹夛媍帠榐丂暯惉20 擭俈寧30 擔乮悈乯14:00乣16:00

乮埾堳乯憶壒偵偮偄偰丄No.5 抧揰偱婎弨傪挻夁偡傞偲偺偙偲偩偑丄庴壒揰懁偱偺懳嶔偼偲傝傗偡偄偲偺棟夝偱傛偄偐丅

乮帠嬈幰乯偦偆峫偊偰偄傞丅

乮埾堳乯俀dB 壓偑傞偲偄偆偙偲偼丄No.2 抧揰傕婎弨撪偵偍偝傑傞偲偄偆偙偲偐丅

乮帠嬈幰乯偦偺偲偍傝偱偁傞丅

乮埾堳乯晽椡敪揹偺媄弍幰偺晄懌偵傛傝丄屘忈偑憹壛偟偰丄尨場挷嵏偑偱偒側偄偲偐丄60

擔偐傜100 擔掱廋棟偵梫偡傞偲偄偭偨丄晽幵寶愝偺儌僠儀乕僔儑儞傪壓偘傞傛偆側忬懺偑婲偒偰偄傞偲偺曬摴偑偁偭偨偑丄晽幵偺埨慡柺偱栤戣偼側偄偺偐丅

乮帠嬈幰乯擔杮偱偼儓乕儘僢僷偺儊乕僇乕偺晽幵傪巊梡偟偰偄傞応崌偑懡偄偑丄媄弍撪梕偵偮偄偰偼丄曐庣丒塣梡偵昁梫側媄弍偑慡偰奐帵偝傟偰偄傞忬嫷偱偼側偄丅奐帵偝傟偰偄傞媄弍斖埻偵偮偄偰偼丄曐庣僒乕價僗夛幮媦傃帠嬈幰偱慡偰懳墳偱偒傞偑丄偦傟傪挻偊傞斖埻偵偮偄偰偼丄帺傜曗廋偼偱偒側偄丅偙偺偨傔丄晹昳岎姺摍偑昁梫側忬嫷偵側偭偰傕丄媄弍恌抐屻偺庤攝偲側傝丄偳偆偟偰傕偦偺懳墳偵帪娫偑偐偐傞丅偟偐偟丄廋棟偵帪娫偑偐偐偭偰傕晽幵傪掆巭偟偰偄傞偺偱丄廂塿偼壓偑傞偑丄曐埨忋偺栤戣偼柍偄偲峫偊偰偄傞丅傑偨丄擔杮偺晽椡帠嬈幰偑嫤椡偟偰丄儓乕儘僢僷偺儊乕僇乕偵丄擔杮崙撪偵偁傞儊乕僇乕宯楍偺曐庣僒乕價僗夛幮偺媄弍梫堳偺幙媦傃検偺曗嫮傪怽偟弌偰偄傞偑丄悽奅揑偵尒偰丄擔杮偼晽幵偺僔僃傾偑掅偔丄廫暘側懳墳偑側偝傟偰偄側偄偲偄偆尰幚偑偁傞丅

乮埾堳乯戝婯柾側帠嬈傪恑傔傞忋偱丄崱傑偱偼丄帠慜偺娐嫬塭嬁昡壙偼峴傢傟偰傕丄寶愝丒壱摥屻偵偳偆側傞偐偺挷嵏偑廫暘偱偼側偐偭偨丅晽椡敪揹愝旛偑偳傟傎偳捁偵塭嬁傪梌偊傞偐偵偮偄偰偼丄梊應偑晄壜擻側偲偙傠偑偁傞丅崱夞丄壽戣偵懳偡傞帠嬈幰偐傜偺夞摎偵傛傞偲丄晽幵寶愝屻偺僼僅儘乕傾僢僾偵偮偄偰丄偳偆偄偆懱惂傪偮偔傝丄偳偆偄偆挷嵏傪偟偰丄偳偆懳嶔傪偲傞偺偐傪帵偟偰偍傝丄崅偔昡壙偡傞丅偨偩丄偄偔偮偐妋擣偟偨偄丅僶乕僪僗僩儔僀僋偑婲偙偭偨偐偳偆偐偺挷嵏偺昿搙偵偮偄偰偼丄俀夞/廡偲偟偰偄傞偑丄彮側偄偺偱偼側偄偐丅巰傫偩捁偑偦偺擔偺偆偪偵柍偔側傞偙偲傕峫偊傜傟傞丅嵅揷枽敿搰偱僶乕僪僗僩儔僀僋偑敪惗偟偰偄側偄偲偼怣偠傜傟側偄丅偙傟偼挷嵏昿搙偑彮側偄偙偲偵傛傞傕偺偱偼側偄偐偲巚偆丅枅擔丄挬梉偺俀夞偔傜偄偺昿搙偱挷嵏偟側偄偲尒偮偗傜傟側偄偱偁傠偆丅挷嵏夛傪愝抲偡傞偲偺偙偲偩偑丄峔惉堳偺慖傃曽偵傕娭學偟偰偔傞偑丄挷嵏夛偺尃尷偵偮偄偰偼偳偆峫偊偰偄傞偺偐丅椺偊偽挷嵏夛偱晽幵傪巭傔傞傋偒偱偁傞偲偄偆堄尒偑弌偨応崌丄偦傟偵廬偆偺偐丅偦偺偁偨傝偑柧婰偝傟偰偄側偄偺偱丄偦傟傪尒偰偙偪傜偲偟偰傕専摙偟偨偄丅梊杊嶔偑彂偐傟偰偄偰傛偄偲巚偭偰偄傞偑丄偙傟偩偗偺偙偲傪偟偰傕僶乕僪僗僩儔僀僋偑僛儘偲偄偆偺偼柍棟偲巚偆丅傑偨丄偳偺掱搙偺旐奞儗儀儖偱師偺梊杊嶔傪峫偊傞偐傕専摙偡傞昁梫偑偁傞丅

乮帠嬈幰乯僶乕僪僗僩儔僀僋偑敪惗偟偨嵺偼丄懍傗偐偵挷嵏夛偺専摙寢壥傪庴偗偰晽幵傪巭傔傞摍偺懳墳傪偲傞丅応崌偵傛偭偰偼丄帠嬈幰帺傜晽幵傪巭傔偰丄偦偺屻偳偆偡傞偐偵偮偄偰偼丄挷嵏夛偺拞偱憡択偟偨偄偲峫偊偰偄傞丅傕偟丄捁偑晽椡敪揹愝旛傪夞旔偡傞傛偆側傜丄偦偺擭偛偲偵僶乕僪僗僩儔僀僋挷嵏昿搙傪尭傜偡偙偲傪挷嵏夛偵憡択偟側偑傜専摙偟偨偄丅偄偮傑偱挷嵏偡傞偐偵偮偄偰偼丄僶乕僪僗僩儔僀僋偑婲偙傞壜擻惈偼彮側偄偲昡壙偟偰偄傞偑丄傕偟昿斏偵婲偙傞傛偆側傜宲懕偟偰挷嵏偡傞昁梫偑偁傞偟丄偦傟偼忬嫷傪尒偰敾抐偟偨偄丅

乮埾堳乯帒椏係亅俀丄p俀,俁偱丄傾儊儕僇偲擔杮偵偍偗傞僶乕僪僗僩儔僀僋偺忬嫷偑婰嵹偝傟偰偄傞偑丄偙偺僨乕僞傪尒傞偲丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺敪惗審悢偼彮側偄傛偆偵尒偊傞丅偄傠偄傠側僨乕僞傪尒偰傕丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺昿搙偼彮側偄偲尵偊側偔傕側偄傛偆偵巚偆丅偦偆偡傞偲壱摦偟偰偐傜侾擭娫偼枅擔娤嶡偡傟偽偼偭偒傝偲偟偨僨乕僞偑弌傞偺偱偼側偄偐丅捁椶妛夛偑偦偆偄偭偨僨乕僞傪弌偝側偔偰偼側傜側偄丅偦傟偑側偄偐傜捁偑摉偨傞偺偐摉偨傜側偄偺偐偲偄偆媍榑偵側傞丅偙偺僨乕僞偐傜偡傞偲丄捁偩偗偺栤戣傪偲傜偊傞偲丄晽椡敪揹偼栤戣側偄傛偆偵巚偆偑丄偳偆偱偟傚偆偐丅

乮埾堳乯側傞傋偔懡偔偺昿搙偱挷嵏偟側偄偲側偐側偐幚懺偼偮偐傔側偄偱偟傚偆丅擔杮捁妛夛捁椶曐岇埾堳夛偱偙偆偄偆榖戣傕弌偰偒偰偄傞丅妛夛偲偟偰丄偳傟偩偗傗傟偽偄偄偲偄偆巜恓偼寛傑偭偰偄側偄丅屄恖揑偵僶乕僪僗僩儔僀僋偺挷嵏傪偝傟偰偄傞曽偵尵傢偣傞偲丄傕偭偲懡偔偺捁偑巰傫偱偄傞偦偆偱偁傞丅偦傟偵傕偐偐傢傜偢丄昞偵弌偰偔傞僨乕僞偱偼彮側偄丅傛偭偰丄婎杮揑偵偙偺帒椏偼怣梡偟偰偄側偄丅擔杮捁妛夛丄栰捁偺夛偱偒偭偪傝傗傞偺傕昁梫偐傕偟傟側偄偑丄崱傑偱偦偆偄偆僨乕僞偼弌偰偄側偄丅帠嬈幰懁偱挷嵏偝傟傞偙偲傪婓朷偡傞丅

乮埾堳乯僶乕僪僗僩儔僀僋偺敪惗屄悢偺挷嵏曽朄偵偮偄偰偩偑丄捁椶妛夛偱偼挷嵏曽朄偺僈僀僪儔僀儞傪偮偔偭偰偄偨偩偒偨偄偲巚偆丅偦偆偡傞偲丄奺僨乕僞傪斾妑偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傞丅

乮埾堳乯嵅揷枽偱偼僶乕僪僗僩儔僀僋偑妋擣偝傟偰偄側偄偲偺偙偲偩偑丄偄偮偐傜晽椡敪揹愝旛偑杮奿壱摥偟偰偄傞偺偐丅傑偨丄偳偺傛偆側挷嵏傪偟偨偺偐丅

乮帠嬈幰乯嵅揷枽偱嵟弶偵寶偰傜傟偨偺偑係擭慜偱丄偦傟偐傜枅擭憹壛偟偰偄傞丅尰嵼偺46

婎偲側偭偨偺偼嶐擭偱偁傞丅傑偨丄帠嬈幰偼係丄俆幮偁傞丅僶乕僪僗僩儔僀僋偺桳柍偵偮偄偰偼丄抧尦偺埳曽挰偐傜挳庢偟偨傕偺偱偁傞丅挷嵏昿搙偵偮偄偰偼丄帠嬈幰偵傛偭偰僶儔僶儔偱偁傞丅

乮埾堳乯僶乕僪僗僩儔僀僋偼丄尒摝偟偰偟傑偆壜擻惈傕偁傞偟丄傛傝徻嵶偵挷傋偰傕傜偄偨偄丅

乮埾堳乯捁椶偵偮偄偰丄帒椏俁偺忣曬偑惓偟偗傟偽丄偁傑傝栤戣偼柍偄偲偄偆偙偲偩偑丄帠屻娔帇挷嵏偺拞偵丄侾擔俀夞挷嵏偟丄寢壥偵偮偄偰岞昞偡傞偙偲傪擖傟偰丄晽椡敪揹愝旛偑僶乕僪僗僩儔僀僋偵塭嬁偑偁傞偐偳偆偐傪柧傜偐偵偡傞昁梫偑偁傞丅

乮埾堳乯僶乕僪僗僩儔僀僋偑婲偙傞偺偼妋幚偩偑丄壜擻惈偑掅偄偐傜椆夝偲偡傞偺偐丅僶乕僪僗僩儔僀僋偑敪惗偟偨偲偒偵帠嬈幰偼偳偆偡傞偺偐丄偦偺偲偒偵巭傔傞傋偒側偺偐丅挷嵏偼丄搉傝偺偲偒偩偗偐丅偦偺偁偨傝傪偼偭偒傝偝偣傞傋偒偱偁傞丅

乮埾堳乯晽椡敪揹偼丄擔杮偺娐嫬偺拞偱丄僄僱儖僊乕傪摼傞庤抜偲偟偰旕忢偵廳梫偱丄崱屻憹偊偰偄偔偲峫偊傜傟丄崱夞偺傛偆側僶乕僪僗僩儔僀僋摍偺栤戣傕峫偊傜傟傞丅崱夞丄偒偪傫偲挷嵏傪偟丄岞奐偡傞傛偆側偙偲偑妋棫偝傟傞偙偲偑朷傑偟偄丅

乮埾堳乯挷嵏夛偵偮偄偰偼丄寛掕帠崁偵偮偄偰丄帠嬈幰偑懳墳偟側偄偲堄枴偑側偄丅儊儞僶乕慖掕丄尃尷偵偮偄偰偳偆偡傞偺偐傪崱屻偺栤戣偲偟偰巆偟偨傛偆側彂偒傇傝偵偟偰梸偟偄丅

嘇-4 娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛晽椡敪揹強晹夛媍帠榐丂暯惉20 擭俉寧28 擔乮栘乯10:00乣12:00

乮埾堳乯慜夞偺晹夛偱偺媈栤揰偵偮偄偰丄夞摎偄偨偩偒偁傝偑偨偄偲巚偭偰偄傞丅偨偩丄廫暘偵夞摎偑側偝傟偰偄側偄揰偑偄偔偮偐偁傞丅侾偮偼丄挷嵏夛偺尃尷偵偮偄偰偱偁傞丅帠嬈幰偼丄挷嵏夛偵偍偗傞嫤媍寢壥傪懜廳偡傞偲偁傞偑丄挷嵏夛偺尃尷偑偳偙傑偱娷傑傟傞偺偐偑晄柧側偺偱丄傕偭偲偼偭偒傝偲柧婰偟偰偄偨偩偒偨偄丅師偵挷嵏夛偺儊儞僶乕峔惉偵偮偄偰偱偁傞丅廧柉堄尒彂傪採弌偝傟偨曽偼丄傗偼傝僶乕僪僗僩儔僀僋偺婋尟惈傪怱攝偝傟偰偄傞偺偱丄偤傂採弌幰傪儊儞僶乕偵擖傟偰梸偟偄丅

乮埾堳乯挷嵏幰偺敪尒棪偺愢柧偑側偄丅扺楬杒晹抧堟偵偼丄捁椶巰奫傪帩偪嫀傞傛偆側戝宆偺歁擕椶偼丄僞僰僉偔傜偄偟偐偄側偄偲巚偆丅傑偨丄僶乕僪僗僩儔僀僋偑敪惗偟偰偐傜敪尒傑偱偺娫妘偑嬻偄偰偟傑偆偲丄敪惗尨場偑摿掕偟偵偔偔側傞丅傑偨丄庬椶偺敾暿傕擄偟偔側傞丅偦偺揰傪峫椂偡傞偲丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺敪惗偐傜側傞傋偔憗婜偵敪尒偡傞昁梫偑偁傞丅

乮帠嬈幰乯乧丅挷嵏昿搙偵偮偄偰偼丄尷傝側偔枾偵峴偆偙偲偑丄帠幚攃埇傪偡傞堄枴偱偼棟憐偱偁傞丅傑偨丄摉偨偭偨帠幚偩偗偱側偔丄旐嵭偟偨捁椶偺庬椶丄尨場傪柧妋偵偡傞偵偼丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺敪惗偐傜宱夁擔悢偑偨偨側偄曽偑惓妋偵傢偐傞偙偲傕棟夝偱偒傞丅偨偩丄365 擔挬丄梉偺俀夞挷嵏傪偡傞傛偆偵偲偺偙偲偩偑丄挬偐傜梉曽偺娫偵巰奫偺忬嫷偑曄壔偡傞偲偼峫偊偵偔偄偺偱丄偦傟偼偛姩曎偟偰偄偨偩偒偨偄丅僶乕僪僗僩儔僀僋偺敪惗儕僗僋偼丄捁偺悢偑懡偄傎偳崅偄偲峫偊丄敪惗儕僗僋偲挷嵏昿搙傪丄僞僇偺搉傝偺僺乕僋帪丄搉傝偺婜娫丄搉傝偺婜娫埲奜偺婜娫偺弴偵峫偊偨丅嵟傕僶乕僪僗僩儔僀僋偺敪惗偺壜擻惈偑崅偄僞僇偺搉傝僺乕僋帪偵偼丄枅擔挷嵏傪偟偰帠幚攃埇傪偒偭偪傝偲偡傞丅搉傝偺婜娫偵偼廡俀夞丄搉傝偺婜娫埲奜偼廡侾夞峴偆偙偲傪峫偊偰偄傞丅採帵偟偨挷嵏昿搙偼丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺敪惗偺桳柍丄旐嵭偟偨捁偺庬椶丄旐嵭尨場偑攃埇偱偒傞揔愗側昿搙偱偁傞偲峫偊傞丅挷嵏幰偺敪尒棪偑栤戣偱偼側偄偐偲偺偙偲偱偁傞偑丄挷嵏堳偼偁偔傑偱恖娫偱偁傞丅挷嵏偼丄晽幵廃曈傪摜嵏偟偰栚帇揰専偡傞挷嵏偵側傞丅尒棊偲偟傕偁傞偐傕抦傟側偄偺偱丄偨偩尒夞偡偩偗偱側偔丄挷嵏偼挷嵏栚揑偲傗傝曽丄挷嵏梫椞傪弉抦偟偨恖暔偵丄挷嵏堳偲偟偰挷嵏傪偡傞傛偆峫偊偰偄傞丅敪尒棪偑100亾偼弌棃側偄偑丄敪尒棪偺崅偄挷嵏梫椞傪弉抦偟偨恖暔偵傛偭偰挷嵏傪峴偆寁夋偱偁傞偺偱丄崅偄悈弨傪妋曐偱偒傞偲峫偊傞丅捁偵偲偭偰偼丄晽幵攝抲偑捈慄忬偵暲傫偱偄傞応崌丄旔偗傗偡偄偩傠偆偲偄偆偙偲偼棟夝偱偒傞丅偟偐偟丄慜夞偺晹夛偱曬崘偝偣偰偄偨偩偄偨傛偆偵丄侾婎偩偗偺応崌偱偼丄尒偵偔偔偰摉偨傞応崌偑偁傞偲偄偆挷嵏曬崘傕偁偭偨偑丄捈慄揑攝抲偺嵅揷枽偱偼丄偒偭偪傝夞旔偟偰偄傞尰幚偑偁傞丅傑偨丄嬓傪傕偭偰暲傫偱偄傞応崌偺椺偲偟偰丄梞忋晽椡偺挷嵏曬崘傪偝偣偰偄偨偩偄偨偑丄峀偄嬓傪傕偭偰攝抲偝傟偨晽幵偵偮偄偰傕丄捁偼夞旔偟偰偄傞丅攝抲偺嬓偑嫹偔偰傕峀偔偰傕捁偼晽幵傪擣幆偟偰旔偗偰偄傞偺偱丄偦偺拞娫偵偁偨傞杮帠嬈偺傛偆側攝抲偱傕廫暘旔偗偰偔傟傞偩傠偆偲峫偊傞丅偨偩丄杮帠嬈偼傑偩帠嬈幚巤慜偱偁傝丄壜擻惈偵偮偄偰徹柧偺偟傛偆偑側偄丅偩偐傜偙偦丄儕僗僋偵懳墳偟偨挷嵏傪峴偄丄帠幚攃埇偟丄挷嵏夛偺偛堄尒傪摜傑偊側偑傜丄揔愗側挷嵏昿搙傪師擭搙埲崀傊揥奐偱偒傞傛偆峫偊偰偄傞丅堦庬偺幚尡寁夋傪偟傛偆偲偟偰偄傞丅昳幙娗棟偺峫偊曽偐傜偡傟偽丄暯嬒抣傕暘嶶傕暘偐傜側偄忬嫷偱揔愗側挷嵏寁夋偼棫偰傛偆偑側偄丅傛偭偰丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺儕僗僋偑堦斣崅偄偱偁傠偆搉傝偺僺乕僋帪偵偼枅擔挷嵏傪峴偄丄偁偭偰偼側傜側偄偑丄偳偺掱搙敪惗偡傞偺偐丄偁傞偄偼敪惗偟側偄偺偐傪偒偭偪傝攃埇偟偨忋偱丄偦傟埲崀偺挷嵏昿搙摍偵偮偄偰壢妛揑丄崌棟揑偵峫偊偰偄偒偨偄丅僟儈乕偺晽幵偵偮偄偰偼丄偦傟偵傛傞岠壥偑偁傞偲偺曬崘偑偁傞偲尵傢傟偰偄傞偑丄愨懳偵岠壥偑偁傞偲偄偆偙偲偱偼側偄偺偱丄偦偙傑偱偺巤愝懳嶔偼偛姩曎偄偨偩偒偨偄丅挷嵏夛偵偮偄偰偼丄帠嬈幰偑撈慞偱帠嬈傪峴偭偰偄傞偲偄偆岆夝傪庴偗側偄傛偆奐偐傟偨帠嬈偲偟偨偄偺偱丄抧堟廧柉偺曽乆偲堦弿偵扺楬杒晹晽椡傪堢偰偰偄偒偨偄峫偊偐傜丄挷嵏夛傪愝偗偰庢傝慻傫偱備偒傑偡丅儊儞僶乕偵偮偄偰偼丄傑偩扤偵傕埶棅傪偟偰偄側偄抜奒偱偁傝丄愭掱堄尒偑偁傝傑偟偨傛偆側偙偲偼峫椂偟丄専摙偟偰偄偒偨偄丅挷嵏夛偺尃尷傪柧妋偵偡傞傛偆偵偲偺偙偲偱偁傞偑丄僶乕僪僗僩儔僀僋偑敪惗偡傞傛偆偱偁傟偽丄恀潟偵懳墳偡傞寁夋偱偁傝丄尃尷偵偮偄偰柧婰偟傛偆偑側偄偺偱丄偛姩曎婅偄偨偄丅傑偨丄僶乕僪僗僩儔僀僋挷嵏偼丄尒棊偲偟偑側偄傛偆偵摜嵏偵傛傞栚帇揰専傪12 婎偵偮偄偰侾夞峴偆偺偵俈丄俉帪娫偐偐傞丅偁傞掱搙丄昳幙娗棟丄敳庢専嵏偺峫偊曽偱椪傑側偄偲懳墳偱偒側偄丅枅擔挷嵏偵傛傞偍榖偑偁傝傑偟偨偑丄偱偒傞尷傝偦傟偵嬤偄搘椡偼偡傞偮傕傝偱偡偺偱丄愭掱弎傋偨傛偆偵丄幚尡寁夋媦傃昳幙娗棟偺峫偊曽偵婎偯偄偰丄峫偊傜傟傞儕僗僋偵懳偡傞挷嵏昿搙偺挷嵏傪峴偆寁夋偱偡丅偨偩丄夁嫀偵椺偺側偄枅擔挷嵏傪丄妛弍挷嵏偱傕偝傟偰偄側偄挷嵏傪媮傔傜傟傞偺偼丄姩曎偟偰偄偨偩偒偨偄偲偄偆偺偑惓捈側偲偙傠偱偁傞丅

乮埾堳乯挷嵏夛偺儊儞僶乕偺拞偵抧尦廧柉偑偁傞偑丄偙傟偼偳偙傑偱傪巜偡偺偐丅扺楬巗奜偺廧柉偵偮偄偰傕丄椺偊偽桳幆幰偲偟偰儊儞僶乕偵偄傟傞偙偲偼壜擻偐丅傑偨丄挷嵏夛偺嫤媍寢壥傪懜廳偡傞偲偟偰偄傞偙偲偵偮偄偰丄挷嵏帪婜丄昿搙摍偵栤戣偑偁傝偲偄偆嫤媍寢壥偑弌偨応崌丄偦傟傪偳偙傑偱懜廳偡傞偺偐丅崱夞偼丄捁椶偲偄偆摦暔偵偮偄偰偺榖偱偁偭偰丄昳幙娗棟偺峫偊曽傪偦偺傑傑梡偄傞偺偼揔愗偱偼側偄丅偳偆偄偆偙偲偑婲偙傞偐偑傢偐傜側偄偐傜偙偦丄嫙梡奐巒侾擭栚偵偮偄偰偼丄枅擔挷嵏傪峴偊偽傢偐傞偺偱偼側偄偐偲巚偄丄挷嵏偡傞傛偆堄尒傪弎傋偨丅

乮帠嬈幰乯挷嵏夛偺儊儞僶乕偺抧尦廧柉偼丄扺楬巗偲憡択偟偰偄傞拞偱偼丄扺楬巗撪嵼廧柉偺偙偲傪巜偡丅桳幆幰偺斖埻偵偮偄偰偼丄傑偨憡択偝偣偰偄偨偩偒偨偄丅挷嵏夛偺嫤媍寢壥傪偳偙傑偱懜廳偡傞偐偵偮偄偰偱偁傞偑丄椺偊偽挷嵏昿搙傪忋偘傞傛偆偵偲偺堄尒偑弌傟偽挷嵏夛偱偺寢壥傪摜傑偊丄暰幮偱専摙偝偣偰偄偨偩偒偨偄丅

乮埾堳乯巹偑峫偊偰偄偨堄尒偵偮偄偰偼丄偩偄偨偄偪傖傫偲摎偊傜傟偰偄傞丅廧柉堄尒偵僶乕僪僗僩儔僀僋偼昁偢婲偙傞偲偄偆傕偺偑偁偭偨丅僶乕僪僗僩儔僀僋偵偮偄偰偼丄昁偢婲偙傞偲偄偆慜採偱懳嶔傪峫偊側偔偰偼側傜側偄丅偦偺懳嶔偺侾偮偑挷嵏夛偱偁傞偺偱丄挷嵏夛偺嵼傝曽偼旕忢偵廳梫側栤戣偱偁傞丅乧

乮埾堳乯乽弨旛彂偵婰嵹偝傟偰偄傞娐嫬曐慡慬抲偵壛偊丄娐嫬塭嬁昡壙庤懕偺夁掱偱専摙偝傟偨師偺懳嶔摍傪丒丒丒乿偲偁傞偑丄乽師偺乿偲偡傞偲丄偦傟埲崀偵弌偰偔傞懳嶔偼丄怰嵏偺夁掱偱弌偰偒偨傕偺慡偰偐偲撉傫偱偟傑偆丅埲崀偺暥復偵偼弨旛彂婰嵹偺懳嶔偼堦愗弌偰偙側偄偲偄偆偙偲偐丅俁摦暔乮捁椶乯偵偮偄偰乽僶乕僪僗僩儔僀僋偺偍偦傟傪斲掕偡傞偙偲偼偱偒側偄偨傔乿偲偁傞偑丄偙傟偵娭偟偰丄侾塇偨傝偲傕懯栚側偺偐丄偦傟偲傕婲偙傞偐偳偆偐偼妋棪尰徾偲偄偆僗僞儞僗偱椪傓偺偐丅暥復偼偙偺傑傑偱傕傛偄偑丄怰嵏夛偺僗僞儞僗傪偼偭偒傝偝偣偰偍偒偨偄丅

乮帠柋嬊乯侾塇傕婲偙偝偣側偄偲側傞偲丄帠嬈帺懱偑嫋偝傟側偄傕偺偲側傞丅

乮埾堳乯帠嬈幰偼僛儘偲偼尵偭偰偄側偄丅偨偩丄掕検揑側梊應偑擄偟偄丅帠嬈幰傕僶乕僪僗僩儔僀僋偺壜擻惈傪斲掕偟偰偄傞傢偗偱偼側偄丅

乮埾堳乯弴墳揑娗棟偺巔惃偱尵傢偣偰傕傜偊偽丄晄岾偵偟偰棊捁偑偁偭偨偲偒偳偆偄偆懳墳傪峴偆偺偐丅晽幵傪掆巭偡傞傛偆媮傔傞偺偐丄傕偆彮偟挷嵏偡傞傛偆媮傔傞偺偐丄偦偟偰偦偆偄偭偨媍榑偑挷嵏夛偱峴傢傟傞偺偐丅偙偺偁偨傝怰嵏夛偺巔惃偲偟偰偼偳偺傛偆偵朷傓傋偒側偺偐丅

乮帠柋嬊乯偙傟傑偱偺帠屻娔帇挷嵏偲偼丄偁偔傑偱傕帠嬈幰偑帺恎偺椞堟偱挷嵏傪偟偰峴惌偵曬崘偡傞偲偄偆傕偺偱偁偭偨丅崱夞偺傛偆偵丄挷嵏夛傪愝抲偟丄偦偺嫤媍寢壥傪岞昞偟丄懜廳偡傞偲偄偆宍幃偺傕偺偼怴偟偄傕偺偲偟偰昡壙偱偒傞傕偺偲峫偊偰偄傞丅

乮埾堳乯懳墳傪偡傞応崌偺庡懱偼偳偙側偺偐丅帠嬈幰側偺偐丄挷嵏夛偐偦傟偲傕偦偺媍榑傕娷傔偰挷嵏夛偱嫤媍偡傞偺偐丅

乮埾堳乯壱摦掆巭傪媮傔傞偲偡傞偲丄偳偆偄偆帠懺偵側偭偨傜壱摦傪掆巭偡傞偺偐丄偮傑傝壱摦掆巭傪峴偆婎弨傪挷嵏夛偱寛傔偰傕傜傢側偗傟偽側傜側偔側傞丅

乮帠柋嬊乯椺偊偽僶乕僪僗僩儔僀僋偑昿敪偡傞傛偆側帠懺偵側傝丄堦扷壱摦掆巭偝偣偰挷嵏偺巇曽摍傪嵞峫偡傞傛偆偵丄偲偺挷嵏夛偺嫤媍寢壥傪弌偟丄偙傟傪岞昞偟丄帠嬈幰偑懳墳偡傞偙偲偵側傞丅

乮埾堳乯帠嬈幰偼懜廳偡傞偲偺偙偲偩偑丄巗偲偐丄抧尦廧柉偲偄偭偨懠偺儊儞僶乕偼懜廳偟側偔偰傛偄偺偐丅

乮帠柋嬊乯巗摍傕挷嵏夛偺儊儞僶乕偵擖偭偰嫤媍傪峴偆偺偱偁傝丄懜廳偡傞偲偄偆偙偲偺懳徾偲側傞偺偼帠嬈幰偱偁傞丅帠嬈傪幚巤偡傞偐偳偆偐偵偮偄偰偼丄帠嬈幰偵尃尷偑偁傝丄帠嬈幰偵嫤媍寢壥傪懜廳偟偰傕傜偆偙偲偵側傞丅

乮埾堳乯嫤媍偡傞傑偱偑丄偁傞偄偼寢壥偺岞昞傑偱偑挷嵏夛偺尃尷偲偄偆偙偲偐丅

乮帠柋嬊乯嫤媍傪偟偰丄寢榑傪弌偡偺偑挷嵏夛偺愑擟偱偁傝丄偦偺寢榑傪棜峴偡傞偐偳偆偐偲偄偆偙偲偼帠嬈幰偺愑擟偱偁傞丅

乮埾堳乯夵慞柦椷偼弌偣側偄偺偱偡偹丅

乮埾堳乯挷嵏夛傪愝偗傞偺偼帠嬈幰偐丅

乮帠柋嬊乯挷嵏夛偼帠嬈幰偑帺傜愝棫偟丄恎撪偩偗傪儊儞僶乕偲偡傞偺偱偼側偔丄桳幆幰摍傪擖傟偰塣塩偡傞傕偺偱偁傞丅導丄巗偑愝棫偡傞傕偺偱偼側偄丅

乮埾堳乯帠嬈幰偑愝棫偟偨挷嵏夛偱丄壱摦傪掆巭偡傞傛偆偵偲偄偆寢榑偼弌傞偺偐丅

乮帠柋嬊乯偦偆偄偭偨傕偺偱側偄偲堄枴偑側偄丅

乮埾堳乯儊儞僶乕偺慖敳曽朄偑彂偐傟偰偄側偄丅儊儞僶乕偺慖敳偱岞暯偝偑曐偨傟偰偄偨傜丄壱摦掆巭偲偄偆寢榑傕弌摼傞偩傠偆丅扤偑儊儞僶乕傪慖傇偺偐偑廳梫偱偁傞丅帠嬈幰偑慖傇偲側傞偲丄屳彆慻崌揑側傕偺偵側傞丅

乮帠柋嬊乯挷嵏夛偺儊儞僶乕慖掕偵偮偄偰偼丄偦偺岞暯惈偑曐偨傟傞傛偆側彂偒怳傝偵偟偨偄偲峫偊傞丅

乮埾堳乯挷嵏夛偵偮偄偰偼丄戞俁幰昡壙傪庴偗傞傛偆側巇慻傒偵偡傟偽岞暯惈偼曐偨傟傞偲巚偆丅帠嬈幰偑慖傫偩儊儞僶乕偩偲帺屓昡壙偵側偭偰偟傑偆丅

乮埾堳乯挷嵏夛偼帠嬈幰偺帺庡揑側傕偺偱丄儊儞僶乕傑偱偵偼棫偪擖傟側偄偺偱偼側偄偐丅

乮埾堳乯儊儞僶乕偺慖傃曽偵偮偄偰丄傕偆堦尵壛偊傞偐偳偆偐偱偡偹丅

乮帠柋嬊乯帠嬈幰偑帺傜愝棫偡傞偺偱丄怣棅惈丄岞暯惈偑曐偰側偄偺偱偼側偄偐偲偄偙偲偱偼側偔偰丄挷嵏夛偺埵抲晅偗偲偐偦傟偵懳偡傞峫偊曽傪偟偭偐傝寛傔偰偍偗偽丄庢掲栶夛偲娔嵏慻怐偺傛偆側娭學偑峔抸偱偒傞偺偱偼側偄偐偲峫偊傞丅

乮埾堳乯俇偦偺懠偺乮侾乯乣乮係乯偼憤榑揑側偙偲偑婰嵹偝傟偰偄傞偑丄乮俆乯偵偮偄偰偼丄屄暿偺崁栚偵偮偄偰偺婰嵹偵側偭偰偄傞丅俆宨娤偺屻偵堏偟偰偼偳偆偐丅摎怽慺埬偵偮偄偰丄堄尒偺偁偭偨揰傪廋惓偟丄師夞偺晹夛偱摎怽埬傪庢傝傑偲傔傞偙偲偲側偭偨丅

埲忋

嘇-5 娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛晽椡敪揹強晹夛媍帠榐丂暯惉20 擭俋寧19 擔乮嬥乯14:00乣17:00

俉 媍帠奣梫

乮埾堳乯戞俁僷儔僌儔僼偺乽僶乕僪僗僩儔僀僋偺偍偦傟偵懳偟偰丄師偺傛偆側懳嶔乿偺乽師偺乿偼丄乮侾乯丄乮俀乯丄乮俁乯偺偙偲傪巜偟偰偄傞偺偐丅壓偺暥復偺乽傑偨丄怣棅惈偺妋曐偐傜丒丒丒乿偺偙偲傪巜偟偰偄傞偲偺岆夝傪彽偔偺偱丄乽壓婰偺乿偵掶惓偟偰偼偳偆偐丅

乮帠柋嬊乯巜揈傪摜傑偊丄暥尵傪廋惓偡傞丅

乮埾堳乯僸儓僪儕偼懡偄応崌偵偼悢愮塇偺孮傟偱搉傞働乕僗偑偁傞丅傑偨丄旘隳崅搙傕偪傚偆偳晽幵偺崅偝偱偁傞丅乮俁乯乽巤愝嫙梡屻偵偼丄僞僇偺搉傝偵娭偡傞忣曬栐偐傜乿偲偁傞偑丄偙偺彂偒怳傝偱偼僞僇偵尷傜傟傞偙偲偵側傞偺偱丄搉傝傪峴偆僸儓僪儕偵偮偄偰傕峫椂偡傞傋偒偱偁傞丅僞僇摍偵偟偰偼偳偆偐丅

乮帠柋嬊乯乽巤愝嫙梡屻偵偼丄僞僇摍偺搉傝偵娭偡傞忣曬栐偐傜乿偲廋惓偡傞丅

乮埾堳乯戞侾僷儔僌儔僼偵偼乽僞僇椶乿偲婰嵹偝傟偰偄傞偑丄偙傟偱傛偄偺偐丅

乮埾堳乯僞僇椶偲偡傞偲僞僇偺拠娫偩偗偵尷傜傟傞丅僞僇摍偲廋惓偟偰偼偳偆偐丅

乮埾堳乯戞侾僷儔僌儔僼偺乽僞僇椶乿偵偮偄偰偼丄帠嬈幰偑丄弨旛彂偵婰嵹偟偰偄傞撪梕偵偮偄偰婰嵹偟偰偄傞売強偱偁傞偺偱丄乽僞僇椶乿偺傑傑偱傛偄偲峫偊傞丅

乮埾堳乯懠偵傕戞俀僷儔僌儔僼偺乽僞僇偺搉傝乿傗乮侾乯偺乽僞僇偺搉傝乿偲彂偐傟偰偄傞売強偑偁傞丅僞僇椶側偺偐丄僞僇摍側偺偐丄捁椶偲偡傞傋偒側偺偐丄巊偄暘偗偑傛偔傢偐傜側偄丅傑偨丄戞侾僷儔僌儔僼偺乽僞僇椶乿偵偮偄偰偼丄尰忬偺傑傑偱傛偄偲偟偰丄戞俀僷儔僌儔僼偺乽僞僇乿偲偄偆婰嵹偼曄峏偡傞傋偒偐丅

乮帠柋嬊乯搉傝偺儖乕僩偱偺僶乕僪僗僩儔僀僋偺忬嫷偵娭偟偰採弌偝傟偨帒椏偱偼丄乽僞僇乿枖偼乽僞僇椶乿偲側偭偰偄傞偑丄戞俀僷儔僌儔僼偺乽僞僇乿偼丄戞侾僷儔僌儔僼偵崌傢偣乽僞僇椶乿偲廋惓偡傞偙偲偱椙偄偐丅

乮埾堳乯懠偺捁傕娷傔偨曽偑娤嶡偟傗偡偄偲巚偆丅庬椶傪摿掕偡傞偙偲偺曽偑媡偵擄偟偄丅傛偭偰乮侾乯丄乮俀乯丄乮俁乯偵偮偄偰偼乽僞僇乿偵尷掕偟側偄曽偑傛偄偲巚偆丅

乮埾堳乯僞僇偩偗偱側偔懠偺捁椶偺僶乕僪僗僩儔僀僋傕峫偊傜傟傞偺偱丄懠偺捁椶偵偮偄偰傕娷傫偩婰嵹偵偡傞傋偒偱偁傞丅

乮埾堳乯乽僞僇乿偺屻偵愢柧彂偒傪擖傟偰偼偳偆偐丅

乮埾堳乯搉傝捁偺庬椶偼偳偺偔傜偄偁傞偺偐丅

乮埾堳乯棷捁偲屇偽傟傞捁傕偦偺堦晹偑婫愡堏摦傪偡傞偙偲偑傢偐偭偰偄傞偺偱丄偼偭偒傝壗庬偲偼尵偊側偄丅

乮埾堳乯搉傝偲偼堦懱壗側偺偐偲偄偆偙偲偵側傞丅

乮埾堳乯僶乕僪僗僩儔僀僋偺敪惗偺桳柍偵偮偄偰偺挷嵏偺懳徾偼丄帠嬈幰偼僞僇椶偺傒偐丄偦傟偲傕懠偺捁椶傕娷傫偱偄傞偺偐丅

乮埾堳乯僶乕僪僗僩儔僀僋偺敪惗偺桳柍傪挷傋傞偲偄偆慜採偱偁傞偺偱丄僞僇埲奜傕娷傫偱偄傞偲峫偊偰偄傞丅

乮埾堳乯捁椶偺搉傝偵偮偄偰偼丄彮偟濨枂側偲偙傠偑偁傝丄慡偰偺捁偼堏摦傗暘嶶傪峴偄丄婫愡揑偵偦偆偄偆堏摦偑側偝傟傞偲搉傝偲尵傢傟偰偄傞丅巹偑帠嬈幰偵媮傔偨365

擔偺僶乕僪僗僩儔僀僋挷嵏偼丄柧傜偐側搉傝偺僔乕僘儞埲奜偵傕捁偑摦偔偺偼妋偐側偙偲偱偁傞偺偱丄偦偺塭嬁偺戝偒偝偑晄柧側偙偲偐傜採埬偟偨傕偺偱偁傞丅乮侾乯丄乮俀乯丄乮俁乯偵婰嵹偝傟偰偄傞懳嶔偵娭偟偰丄僞僇埲奜偺捁椶偵偮偄偰偦傟傎偳怺偔媍榑偟偰偄側偄偑丄婓彮惈偑偁傞偲偄偆偙偲偱僞僇偑僋儘乕僘傾僢僾偝傟偰偄傞偩偗偱丄搉傝偵偮偄偰偼摉慠懠偺捁傕峴偆傕偺偱偁傞丅慡偰偺搉傝傗堏摦偵偮偄偰丄偙偆偄偭偨懳嶔傪幚巤偡傞傋偒偱偁傞丅椺偊偽僸儓僪儕偑100

塇丄200 塇巰偸偲偄偆帠懺偵側傟偽丄偦傟偼栤戣偱偁傞丅庡偲側傞偺偼僞僇偱偁傞偲偟偰傕丄慡偰偺捁椶偑娷傑傟傞傛偆側暥復偵偟偰偄偨偩偒偨偄丅僞僇偵偩偗懳嶔傪幚巤偡傟偽傛偄偲偡傞偺偼揔愗偱偼側偄丅

乮埾堳乯懳徾傪僞僇椶偲偡傞偺偐丄偦傟偲傕慡偰偺捁椶偲偡傞偺偐偲偄偆偙偲傕娷傔偰挷嵏夛偱媍榑偡傞偲偄偆偙偲偐丅

乮埾堳乯挷嵏夛偱媍榑偡傞偺偱偼側偔丄懳嶔偺懳徾傪僞僇偩偗偱側偔懠偺捁椶傕娷傓傛偆偵摎怽偺拞偱柧婰偟偨曽偑傛偄丅

乮帠柋嬊乯椺偊偽乮俁乯偵偮偄偰偼丄乽巤愝嫙梡屻偵偼丄僞僇摍偺搉傝偵娭偡傞忣曬栐偐傜搉傝偵娭偡傞忣曬乿偲廋惓偡傞偙偲偱椙偄偐丅

乮埾堳乯僞僇椶丄嬶懱揑偵偼僒僔僶偩偑丄弔婜偲廐婜偺搉傝偱偼岦偒偑媡偱偁傞丅傑偨丄弔婜偺搉傝偼僶儔僶儔側偺偱丄偙傟傪攃埇偡傞偺偼戝曄側偙偲偱偁傞丅偣偭偐偔挷嵏夛傪嶌傞偺偩偐傜丄尰抧偺條巕傪摜傑偊丄挷嵏夛偱寛傔傟偽傛偄偲巚偆丅僨乕僞偑側偄忬懺偱丄崱偙偺応偱媍榑偟偰傕巇曽偑側偄偺偱偼側偄偐丅乮俁乯偺撪梕偼挷嵏夛偱嫤媍偡傞偙偲偵偟偰偼偳偆偐丅偮傑傝乮俁乯帺懱偑晄梫偱偼側偄偐丅

乮埾堳乯愭掱偺媍榑偱偼丄乮侾乯丄乮俀乯丄乮俁乯偺懳嶔偵偮偄偰丄懳徾傪僞僇偩偗偵偡傞偺偱偼側偔丄懠偺捁椶偵偮偄偰傕娷傓傛偆偵摎怽偺拞偱乽僞僇摍乿偲婰嵹偡傞曽岦偵側偭偨偑丄乮俁乯偑晄梫偲側傞偲乮侾乯丄乮俀乯傕徚嫀偡傞偙偲偵側偭偰偟傑偆丅

乮埾堳乯乽嫙梡摉弶偵偍偄偰偼丄搉傝偺僺乕僋帪偵偼晽椡敪揹愝旛傪掆巭偟偰夞旔峴摦傪妋擣偟乿偲偁傞偑丄晽幵傪掆巭偟偰偳偺傛偆偵偟偰夞旔峴摦傪妋擣偡傞偺偐丅傑偨丄嬶懱揑偵搉傝偺僺乕僋偲偼偄偮側偺偐丅乽搉傝偺僺乕僋帪偵偼晽椡敪揹愝旛傪掆巭偟偰夞旔峴摦傪妋擣偟乿偲偺婰嵹偵娭偟偰丄夞旔峴摦偲偼堦懱偳偆偄偆傕偺側偺偐丅晽幵偑摦偄偰側偄偲偒偵夞旔偟偨応崌丄乽偦偺寢壥傪摜傑偊偰丄偦偺屻偺懳嶔傪峴偆乿偲偁傞偑丄偁傑傝堄枴偑側偄偺偱偼側偄偐丅

乮帠柋嬊乯峔憿暔偑弌棃忋偑偭偰偄傞忬懺側偺偱丄慡偔側偄忬懺偲斾妑偼偱偒傞偺偱偼側偄偐丅搉傝偺僺乕僋偵偮偄偰偼丄帠嬈幰尒夝偱偼丄僞僇偺搉傝偺僱僢僩儚乕僋偺忣曬傪傕偲偵悇掕偡傞偲偟偰偄傞丅

乮埾堳乯愝旛傪掆巭偡傞偙偲偼丄帠嬈傪峴偆忋偱旕忢偵偮傜偄偙偲偱偁傞丅僒僔僶摍偺搉傝偵娭偟偰丄僺乕僋帪偑偄偮偐偼偭偒傝偟側偄偺偵丄傑偨丄夞旔峴摦偑偳偆偄偆傕偺偐偑柧妋偱側偄偺偵丄偦偺娫丄愝旛傪掆巭偝偣傞偺偼偄偐偑側傕偺偐丅

乮埾堳乯乮俁乯偵偮偄偰丄嫙梡摉弶偵尷傜偢丄僶乕僪僗僩儔僀僋偵傛傞塭嬁偑戝偒偄偲敾抐偝傟傟偽壱摥偺掆巭傕峴偆撪梕偵偟偰偼偳偆偐丅

乮埾堳乯掆巭偡傞偐偟側偄偐偺敾抐偼挷嵏夛偱媍榑偡傞傋偒偱偁傞丅偦傟偱側偄偲挷嵏夛偺堄枴偑側偄丅

乮埾堳乯乮侾乯丄乮俀乯丄乮俁乯偵偼婎杮揑側峫偊曽傪婰嵹偡傞偺偑椙偄偲巚偆丅挷嵏夛偱偼丄偦傟埲奜偺徻嵶側帠崁偵偮偄偰丄傛傝嬶懱揑偵媍榑偝傟傞傕偺偲峫偊傞丅僶乕僪僗僩儔僀僋偺挷嵏昿搙偵偮偄偰偼摎怽偵柧婰偡傞傋偒偱偟傚偆偐丅

乮帠柋嬊乯僶乕僪僗僩儔僀僋偺挷嵏昿搙偵偮偄偰偼丄帠嬈幰偺尒夝彂偵婰嵹偝傟偰偄傞偑丄摎怽偵昿搙傪柧婰偡傞偲丄挷嵏寢壥傗挷嵏夛偺堄尒傪斀塮偟偵偔偄偺偱偼側偄偐丅

乮埾堳乯掆巭偟偰偄傞偲偒偵夞旔偟偰偄傞偐偳偆偐偺媍榑偑弌偰偄偨偑丄掆巭偟偰偄傞偲偒僽儗乕僪柺傪捠夁偡傞偲丄偦傟偼夞旔偟偰偄側偄偙偲偵側傞偺偐丅偦偆偄偭偨働乕僗偼懡偔側傞偲巚偆丅壱摥偝偣側偑傜妋擣偟偰偼偳偆偐丅

乮埾堳乯壱摥偝偣側偑傜挷嵏傪偡傞偺偼揔愗偱偼側偄偺偱偼側偄偐丅侾擭栚偼掆巭偟偨忬懺偱挷嵏偟丄俀擭栚埲崀偵壱摥偝偣偨忬懺偱挷嵏偡傟偽傛偄偺偱側偄偐丅

乮埾堳乯搉傝偺僺乕僋帪偵偍偄偰晽幵傪掆巭偟丄夞旔峴摦偑妋擣偝傟偨応崌偱傕壱摦偝偣側偄偺偐丅僺乕僋帪偱偁偭偰傕丄夞旔峴摦偑妋擣偝傟傟偽掆巭偡傞昁梫偼側偄偺偱偼側偄偐丅

乮帠柋嬊乯帠嬈幰尒夝偱偼丄巤愝嫙梡屻偺梊杊嶔偲偟偰丄侾擭栚偺搉傝偺僺乕僋擔偺擔拞偼晽椡敪揹愝旛傪掆巭偟丄夞旔峴摦傪妋擣偟側偑傜怲廳偵弴師塣揮傪奐巒偡傞偲偟偰偄傞丅僺乕僋帪埲奜偱偺掆巭偟偰偄側偄忬嫷偱偺夞旔峴摦傕娷傔偰丄挷嵏夛偵偍偄偰憤崌揑偵専摙偡傞偙偲偑壜擻偱偼側偄偐丅

乮埾堳乯戞俁僷儔僌儔僼偵丄乽梊杊揑尒抧偐傜丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺偍偦傟偵懳偟偰丄師偺傛偆側懳嶔傗挷嵏傪峴偆昁梫偑偁傞丅乿偲偺婰嵹偑偁傞丅偙偙偱偺梊杊揑尒抧偲偼丄堦扷晽幵傪掆巭偟偰婋尟傪夞旔偟丄彮偟偢偮弴墳揑偵壱摦傪峴偭偰偄偔偲偄偆堄枴偱偼側偄偐丅

乮埾堳乯乽搉傝偺僺乕僋帪偵偼晽椡敪揹愝旛傪掆巭偟偰夞旔峴摦傪妋擣偟丄偙偺寢壥傪摜傑偊偰丄偦偺屻偺搉傝偺僺乕僋帪偵偍偗傞壱摥枖偼懳嶔傪峴偆偙偲丅乿偲偁傞偑丄塭嬁偑戝偒偗傟偽懳嶔傪峴偆偲偄偆棟夝偱傛偄偐丅懳嶔偲偄偆偺偼掆巭傪娷傫偱偄傞偺偐丅巹偼僶乕僪僗僩儔僀僋偑婲偙傞偩傠偆偲峫偊偰偄傞丅崱偺暥尵偩偲埆偄塭嬁偑弌偨偲偟偰傕掆巭偣偢偵壱摥傪峴偆偐偺傛偆偵撉傔傞丅傑偨丄嫙梡摉弶偩偗偱側偔丄搉傝偺帪婜偵偮偄偰偼偢偭偲掆巭偡傞偙偲偑朷傑偟偄偲峫偊傞丅

乮埾堳乯懳嶔偲偼掆巭偟偐側偄偺偱偼側偄偐丅

乮帠柋嬊乯乽壱摥偺壜斲傕娷傔偰懳嶔傪峴偆偙偲丅乿偲廋惓偡傞偙偲偱椙偄偐丅

乮埾堳乯乽傑偨丄怣棅惈偺娤揰偐傜乿偲偁傞偑丄壗偵偮偄偰偺怣棅惈妋曐側偺偐偑傢偐傜側偄偺偱岆夝傪彽偔壜擻惈偑偁傞丅崱偼怣棅惈偑側偄偲偄偆偙偲側偺偐丅暿偺尵梩偑偁傞偺偱偼側偄偐丅

乮帠柋嬊乯乽傑偨丄懳嶔摍偺幚岠惈妋曐偺娤揰偐傜乿偲廋惓偡傞偙偲偱椙偄偐丅傑偨丄愭掱偺夞旔峴摦偺妋擣摍偵偮偄偰偼丄乽嫙梡摉弶偵偍偄偰偼丄搉傝偺僺乕僋帪偵偼晽椡敪揹愝旛傪掆巭偡傞偲偲傕偵丄夞旔峴摦傪妋擣偟偮偮乿偲廋惓偡傞偙偲偱椙偄偐丅

乮摎怽埬偵偮偄偰椆彸偝傟偨丅乯

埲忋

嘇-6 扺楬杒晹晽椡敪揹帠嬈乮壖徧乯偵學傞娐嫬塭嬁昡壙弨旛彂偺怰嵏偵偮偄偰丂亙

摎 怽 亜暯惉俀侽擭俋寧俀俇擔

娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛丂暯惉20 擭俋寧26 擔

暫屔導抦帠 堜屗 晀嶰 條

娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛

夛挿 嶳岥 崕恖

扺楬杒晹晽椡敪揹帠嬈乮壖徧乯偵學傞娐嫬塭嬁昡壙弨旛彂偺怰嵏偵偮偄偰乮摎怽乯暯惉20

擭俆寧俋擔晅偗帎栤戞11 崋偱帎栤偺偁偭偨昗婰偺偙偲偵偮偄偰丄壓婰偺偲偍傝摎怽偟傑偡丅

婰

昗婰偺娐嫬塭嬁昡壙弨旛彂乮埲壓乽弨旛彂乿偲偄偆丅乯偵偮偄偰丄娐嫬偺曐慡偲憂憿偺尒抧偐傜怰嵏傪峴偭偨丅

晽椡敪揹偼丄帺慠僄僱儖僊乕偺堦偮偱偁傝丄暫屔導偵偍偄偰傕丄乽怴暫屔導抧媴壏抔壔杊巭悇恑寁夋乿偵傛傝丄愊嬌揑側摫擖偵庢慻傑傟偰偄傞偲偙傠偱偁傞偑丄晽椡敪揹愝旛偺寶愝偵嵺偟偰偼丄娭學偡傞條乆側庡懱偺棟夝偲嫤椡偺傕偲丄搚抧夵曄傗壱摦偵敽偆抧堟偺娐嫬傗惗暔傊偺塭嬁傪嵟彫尷偵梷偊偮偮丄揔愗偵悇恑偝傟傞偙偲偑昁梫偱偁傞丅

偙偺偨傔丄摉怰嵏夛偱怲廳偵怰嵏偟偨偲偙傠丄弨旛彂偵婰嵹偝傟偰偄傞娐嫬曐慡慬抲偵壛偊丄娐嫬塭嬁昡壙庤懕偺夁掱偱専摙偝傟偨帠崁偵棷堄偟丄師偺懳嶔摍傪愊嬌揑偐偮拝幚偵幚巤偡傞偙偲偵傛傝丄杮帠嬈偺娐嫬塭嬁昡壙偵偮偄偰偼丄懨摉側傕偺偲側傞偲峫偊傞丅

侾 憶壒

晽椡敪揹愝旛偺愝抲応強傪廧嫃抧媦傃廻攽巤愝偐傜250倣埲墦偵愝抲偡傞偙偲偲偟丄慡偰偺梊應抧揰媦傃帪娫嬫暘偵偍偄偰丄憤崌憶壒儗儀儖偼娐嫬婎弨抣埲壓偲側偭偰偄傞偙偲偐傜丄廃曈偺惗妶娐嫬偑懝側傢傟傞偍偦傟偼側偄偲偟偰偄傞丅偟偐偟側偑傜丄偙偺梊應寢壥偼丄晽椡敪揹愝旛偺塣揮偑摿掕偺掕忢忬懺偺偲偒丄堦掕偺忦審偵婎偯偔梊應幃偱摼傜傟偨傕偺偱偁傞丅偟偨偑偭偰丄梊應偺晄妋幚惈偑懚嵼偡傞偙偲偐傜丄乽娐嫬偺曐慡偲憂憿偵娭偡傞忦椺乿偵婎偯偔婯惂婎弨偺弲庣偼傕偲傛傝丄嫮晽帪傕娷傔丄巤愝嫙梡屻偵廧嫃抧摍偵偍偄偰挷嵏傪幚巤偟丄昁梫偵墳偠偰懳嶔傪島偠丄廃曈傊偺憶壒偺塭嬁傪偱偒傞尷傝掅尭偡傞偲偲傕偵丄廧柉偐傜偺嬯忣摍偑敪惗偟偨応崌偵偼丄揔愗偵懳墳偡傞昁梫偑偁傞丅

俀 掅廃攇壒

慡偰偺抧揰偵偍偄偰丄娐嫬徣嶌惉偺乽掅廃攇壒栤戣懳墳偺庤堷彂乿偵帵偝傟偰偄傞乽怱恎偵學傞嬯忣偵娭偡傞嶲徠抣乿傪壓夞傞偲偟偰偄傞偑丄摨抣偼丄嬯忣偺怽棫偑敪惗偟偨嵺偵丄掅廃攇壒偵傛傞傕偺偐傪敾抐偡傞栚埨偲偟偰帵偝傟偨傕偺偱偁傝丄掅廃攇壒偺塭嬁偵偼屄恖嵎偑偁傞偙偲傕峫椂偟丄巤愝嫙梡屻偵偍偄偰丄廧柉偐傜偺嬯忣摍偑敪惗偟偨応崌偵偼丄懍傗偐偵揔愗側懳嶔傪島偢傞昁梫偑偁傞丅

俁 摦暔乮捁椶乯

杮帠嬈幚巤嬫堟媦傃偦偺廃曈偼丄僞僇椶偺搉傝偺庡梫側僐乕僗偲側偭偰偄傞偑丄廐婫偼杮帠嬈幚巤嬫堟偺忋嬻晅嬤傪晽椡敪揹愝旛偺僽儗乕僪夞揮柺傛傝傕崅偄崅搙偱捠夁偡傞孹岦偑傒傜傟偨偙偲丄弔婫偼杮帠嬈幚巤嬫堟奜乮庡偵搶懁偺奀娸婑傝乯傪捠夁偡傞孹岦偑傒傜傟偨偙偲偐傜丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺壜擻惈偼掅偄偲偟偰偄傞丅僒僔僶媦傃僴儎僽僒偺塩憙抧傕妋擣偝傟偨偑丄偄偢傟傕杮帠嬈幚巤嬫堟奜偱偁傞偙偲媦傃捈愙搚抧夵曄偝傟側偄偙偲偐傜丄塩憙抧傊偺塭嬁偼彫偝偄偲偟偰偄傞丅傑偨丄崙撪奺抧偺晽椡敪揹愝旛偵偍偄偰丄偄偔偮偐偺僶乕僪僗僩儔僀僋偺帠椺偼偁傞傕偺偺丄僞僇椶偺搉傝偺儖乕僩傪娷傔丄僶乕僪僗僩儔僀僋偑挊偟偔敪惗偟偰偄傞偲偄偆忣曬偼摼傜傟偰偄側偄丅偟偐偟側偑傜丄僶乕僪僗僩儔僀僋敪惗忬嫷偺挷嵏曽朄偑妋棫偝傟偰偍傜偢丄偦偺攃埇偑廫暘偱側偄偙偲傕峫偊傜傟丄傑偨丄晽椡敪揹愝旛愝抲応強偺抧宍側偳偺忬嫷傕堎側傞偙偲偐傜丄杮帠嬈偵敽偆僶乕僪僗僩儔僀僋偑偳偺掱搙敪惗偡傞偐傪掕検揑偵梊應偡傞偙偲偼擄偟偄偨傔丄梊杊揑尒抧偐傜丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺偍偦傟偵懳偟偰丄壓婰偺懳嶔傗挷嵏傪峴偆昁梫偑偁傞丅傑偨丄懳嶔摍偺幚岠惈妋曐偺娤揰偐傜丄挷嵏曽朄丄挷嵏寢壥偺昡壙丄懳嶔偵偮偄偰嫤媍偡傞偨傔丄帠嬈幰丄娭學巗丄抧堟廧柉丄桳幆幰偱峔惉偝傟傞慻怐傪愝偗丄偦偺嫤媍寢壥傪岞昞偡傞偲偲傕偵丄懳嶔傗挷嵏偺幚巤偵斀塮偝偣傞昁梫偑偁傞丅側偍丄挷嵏偺幚巤偵嵺偟偰偼丄抧堟偺桳幆幰丄晽椡敪揹愝旛廃曈偺搚抧強桳幰丄廃曈廧柉摍偺嫤椡傪摼丄暆峀偔忣曬傪廂廤偡傞偙偲偑朷傑偟偄丅

乮侾乯晽椡敪揹愝旛偺岺帠偺幚巤偵摉偨偭偰偼丄搉傝偺僺乕僋帪傪旔偗傞側偳僞僇摍偺搉傝傊偺塭嬁傪峫椂偟偰慻棫岺帠傪幚巤偡傞偲偲傕偵丄塩憙偟偰偄傞僒僔僶傗僴儎僽僒偺峴摦寳偵偍偄偰丄書棏丒堢悧偺朩偘偲側傞傛偆側岺帠乮廳婡偺巊梡摍乯傪峴側傢側偄傛偆攝椂偡傞偙偲丅

乮俀乯晽椡敪揹愝旛偺帋塣揮偵偮偄偰偼丄僞僇摍偺搉傝偺僺乕僋帪偱偺幚巤傪旔偗傞偲偲傕偵丄塩憙偟偰偄傞僒僔僶摍偺書棏丒堢悧偵塭嬁偑側偄傛偆偵攝椂偡傞偙偲丅傑偨丄嫙梡奐巒傑偱偺婜娫偵偍偄偰丄晽椡敪揹愝旛偵懳偡傞捁椶偺夞旔峴摦偵偮偄偰偺挷嵏傪峴偆偙偲丅

乮俁乯巤愝嫙梡屻偵偼丄僞僇摍偺搉傝偵娭偡傞忣曬栐偐傜搉傝偵娭偡傞忣曬傪廂廤偟丄嫙梡摉弶偵偍偄偰偼丄搉傝偺僺乕僋帪偵偼晽椡敪揹愝旛傪掆巭偡傞偲偲傕偵丄夞旔峴摦傪妋擣偟偮偮丄偙偺寢壥傪摜傑偊偰丄偦偺屻偺搉傝偺僺乕僋帪偵偍偗傞壱摦偺壜斲傕娷傔偰懳嶔傪峴偆偙偲丅傑偨丄僶乕僪僗僩儔僀僋偺敪惗偺桳柍偵偮偄偰丄挷嵏傪揔愗偵峴偆偙偲丅

係 摦暔乮捁椶埲奜乯媦傃怉暔

摦暔乮捁椶埲奜乯偵偮偄偰偼丄岺帠廔椆屻偼棁抧偺怉嵧摍偵傛傞椢抧廋暅偵搘傔丄偨傔抮偵偮偄偰偼夵曄偣偢丄搚抧夵曄傪峴偆嵺偵偼搚嵒棳弌杊巭慬抲傪妋幚偵幚巤偡傞寁夋偱偁傞偙偲偐傜丄惗懅娐嫬傊偺塭嬁偼彫偝偄偲偟偰偄傞丅傑偨丄怉暔偵偮偄偰偼丄搚抧夵曄嬫堟偵偍偄偰妋擣偝傟偨庬偑丄廃曈嬫堟偵傕懡悢惗堢偡傞偙偲偐傜丄搚抧夵曄偵傛傞怉暔憡偺曄壔偼彫偝偄偲偟偰偄傞丅偟偐偟側偑傜丄怴偨側婱廳庬偑妋擣偝傟偨帪揰偱偺揔愗側曐慡懳嶔偑朷傑傟傞偨傔丄摦暔乮捁椶埲奜乯媦傃搚抧夵曄嬫堟撪偺怉暔憡偺挷嵏傪帠嬈幚巤慜偵幚巤偡傞偲偲傕偵丄婱廳庬偑妋擣偝傟偨応崌偵偼丄帠嬈幚巤慜偵愱栧壠偺巜摫媦傃彆尵傪庴偗丄揔愗側慬抲傪島偠傞昁梫偑偁傞丅傑偨丄夵曄嬫堟撪偵偍偄偰怉嵧傪峴偆偵摉偨偭偰偼丄夵曄慜偵惗堢偟偰偄偨庬枖偼扺楬杒晹抧堟偺晽搚偵崻偞偟偨庬傪壜擻側尷傝梡偄傞昁梫偑偁傞丅

俆 宨娤

宨娤傊偺塭嬁傪嵟彫尷偵偲偳傔傞偨傔偵丄庡梫側挱朷抧揰偱偁傞偁傢偠壴偝偠偒偐傜杒搶曽岦乮柧愇奀嫭戝嫶傪娷傓乯偺挱朷偺忈奞偲側傞偍偦傟偑偁傞斖埻偵偼晽椡敪揹愝旛偼愝抲偟側偄摍丄婛懚偺挱朷媦傃廃曈偺晽抳丒宨娤偵挷榓偡傞傛偆攝椂偟偰偄傞偲偟偰偄傞偑丄戝婯柾側晽椡敪揹愝旛偑弌尰偡傞偙偲偐傜丄宨娤慾奞傪惗偠偝偣傞偍偦傟傕偁傞偨傔丄帠嬈偺幚巤偵摉偨偭偰偼丄帠慜偵抧尦廧柉偵廫暘愢柧傪峴偆偲偲傕偵丄廃曈娐嫬偲偺挷榓偵廫暘攝椂偡傞昁梫偑偁傞丅

俇 揹攇忈奞

晽椡敪揹愝旛偺愝抲偵敽偆僥儗價僕儑儞揹攇庴怣忬嫷傊偺塭嬁偵偮偄偰偼丄傾僫儘僌曻憲偱戝嶃嬊偵偮偄偰幷傊偄忈奞偑丄戝嶃嬊媦傃摽搰嬊偵偮偄偰斀幩忈奞偑敪惗偡傞壜擻惈偑偁傞偲偟偰偄傞偨傔丄巤愝嫙梡屻偵偍偄偰丄壗傜偐偺忈奞偑敪惗偟偨応崌偵偼丄懍傗偐偵揔愗側懳嶔傪島偢傞昁梫偑偁傞丅

俈 偦偺懠

忋婰偺崁栚偺懳嶔摍偵壛偊丄帠嬈偺幚巤偵摉偨偭偰偼丄師偺揰偵棷堄偡傞昁梫偑偁傞丅

乮侾乯帠嬈偺幚巤偵偮偄偰偼丄帠慜偵抧尦廧柉偵廫暘愢柧傪峴偆偲偲傕偵丄廧柉偐傜偺梫朷丒嬯忣摍偵揔愗偵懳墳偡傞偙偲丅

乮俀乯廃曈娐嫬偺曄壔摍偵傛傝娐嫬塭嬁昡壙偺梊應偺慜採忦審偲側傞帠崁偵戝偒側曄壔偑惗偠偨応崌傗丄尰帪揰偱梊應偟摼側偐偭偨塭嬁偑惗偠偨応崌偼丄忬嫷偵墳偠偨揔愗側娐嫬攝椂傪峴偆偙偲丅

乮俁乯乽娐嫬塭嬁昡壙偵娭偡傞忦椺乿偵婎偯偔帠屻娔帇挷嵏偵偮偄偰偼丄娭學婡娭偲嫤媍傪峴偄揔愗偵幚巤偡傞偲偲傕偵丄偦偺寢壥偵偮偄偰偼掕婜揑偵岞昞偡傞偙偲丅

乮係乯娐嫬傊偺塭嬁傗偦偺懳嶔偵偮偄偰丄崱屻偲傕忣曬廂廤傪峴偆偲偲傕偵丄娐嫬塭嬁偺掅尭偺偨傔丄愱栧壠偺巜摫媦傃彆尵傪庴偗丄幚峴壜擻側傛傝椙偄媄弍偺摫擖偵搘傔傞偙偲丅

俁 娐嫬塭嬁昡壙怰嵏夛 埾堳乮屲廫壒弴乯

仜挬擔 柅

墦摗 抦擇

仜戝敆 媊恖

彫扟 捠懽

愳堜 峗巎

仜杒懞 懽庻乮晽椡敪揹強晹夛挿乯

仜郪栘 徆揟

悰尨 惓岶

仜揷拞 崃屷

揷拞 揘晇

揷拞 傒偝巕

仜捯 帯梇

拞悾 孧

拞捯 孾擇

拞栰 壛搒巕

嬔怐 愮壚巕

惣懞 懡壝巕

仜暈晹 曐

暿晎 梖巕

隊懞 媣巕

嶳岥 崕恖乮夛挿乯

嶳壓 弤

嶳拞 朏晇乮暃夛挿乯

仜報偼丄晽椡敪揹強晹夛埾堳

丂乽摉怰嵏夛偱怲廳偵怰嵏偟偨偲偙傠丄弨旛彂偵婰嵹偝傟偰偄傞娐嫬曐慡慬抲偵壛偊丄娐嫬塭嬁昡壙庤懕偺夁掱偱専摙偝傟偨帠崁偵棷堄偟丄師偺懳嶔摍傪愊嬌揑偐偮拝幚偵幚巤偡傞偙偲偵傛傝丄杮帠嬈偺娐嫬塭嬁昡壙偵偮偄偰偼丄懨摉側傕偺偲側傞偲峫偊傞丅乿偲丄憡惉偭偨丅偦偟偰丄娭揹偼

嘆-1暫屔導扺楬巗偵偍偗傞晽椡敪揹帠嬈偵偮偄偰暯惉21擭(2009)/1/30,嘆-2暫屔導扺楬巗偵偍偗傞晽椡敪揹帠嬈偵偮偄偰暯惉21擭(2009)/1/30

乧

摉幮僌儖乕僾偱偼丄暯惉侾係擭俇寧偐傜晽椡敪揹偺奐敪偵岦偗偨晽嫷娤應傗帠嬈惈偺専摙傪娷傓挷嵏傪恑傔偰偒偰偄傑偡丅偙偺偆偪丄暫屔導扺楬巗杒晹偵偮偄偰偼丄暯惉侾俆擭侾寧偵挷嵏傪奐巒偟丄帠嬈惈偑尒崬傑傟偨偙偲偐傜丄暯惉侾俉擭俀寧偐傜娐嫬塭嬁昡壙傪幚巤偟偰偒傑偟偨偑丄偙偺偨傃丄暫屔導偺乽娐嫬塭嬁昡壙偵娭偡傞忦椺乿乮仸侾乯偵婎偯偒丄娐嫬塭嬁昡壙彂傪暫屔導偵採弌偟傑偟偨丅偙傟傪摜傑偊丄惓幃偵杮帠嬈偵拝庤偡傞偙偲偲偟偨傕偺偱偡丅

乧

崱屻丄杮擭俇寧偵寶愝傪奐巒偟丄暯惉俀俀擭侾俀寧偵塣揮傪奐巒偡傞梊掕偱偡丅

偲偟偨偺偩偑丄

偦偺屻丄