淡路風力発電事業 2

ひょうごの環境影響評価審査会は何を為したのか

「当審査会で慎重に審査したところ、準備書に記載されている環境保全措置に加え、環境影響評価手続の過程で検討された事項に留意し、次の対策等を積極的かつ着実に実施することにより、本事業の環境影響評価については、妥当なものとなると考える。」と、相成った。そして、関電は

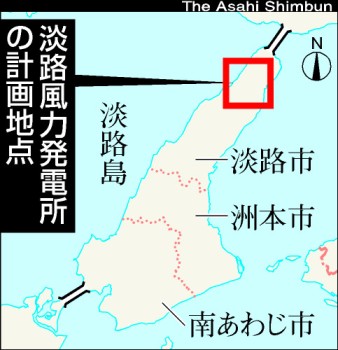

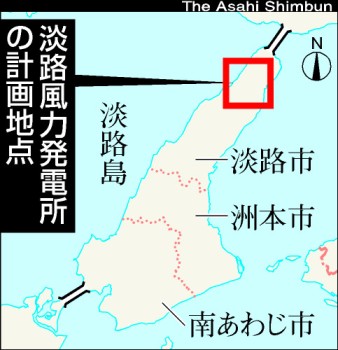

①-1兵庫県淡路市における風力発電事業について平成21年(2009)/1/30,①-2兵庫県淡路市における風力発電事業について平成21年(2009)/1/30

…

当社グループでは、平成14年6月から風力発電の開発に向けた風況観測や事業性の検討を含む調査を進めてきています。このうち、兵庫県淡路市北部については、平成15年1月に調査を開始し、事業性が見込まれたことから、平成18年2月から環境影響評価を実施してきましたが、このたび、兵庫県の「環境影響評価に関する条例」(※1)に基づき、環境影響評価書を兵庫県に提出しました。これを踏まえ、正式に本事業に着手することとしたものです。

…

今後、本年6月に建設を開始し、平成22年12月に運転を開始する予定です。

としたのだが、その後、関電的には思わぬ横やりが入った。

関西電力の子会社「関電エネルギー開発」(本社・大阪市)が淡路市北部に建設を予定する風力発電施設について、地元住民らによる「北淡路島風力発電を考える会」(丸井洋二代表)は22日、建設計画を見直すため環境影響評価(環境アセスメント)のやり直しを井戸敏三知事に申し入れた。同計画は既に、県の環境アセスメントを終えている。

同社の計画では、淡路市北部の丘陵地に2000キロワットの風力発電(風車の直径約80メートルで、全体の高さ約120メートル)を12基建設。年間の発電電力量は淡路市の約6割にあたる1万1300世帯に相当する。淡路市に昨年12月、風車本体の建設を届け出たが、その後取り下げたため、本体工事には入っていない。

「考える会」は、同社は(1)風車から出る騒音レベルを低く設定(2)風車と近隣住宅との距離を実際より長く見せかける−−など

誤ったデータで環境アセスメントを通過したと主張。

今年1月に県公害審査会に調停を申請したが、9月に不調に終わった。申し入れ書では、県の環境影響評価審査会によるアセスメントのやり直しなどを知事に求めている。

県庁で会見した丸井代表は「同社のデータには誤りがあり、もう一度、アセスメントをすべき」と主張。一方、関電エネルギー開発は「申し入れ書の内容を見ていないので分からない。住民の皆さんの理解を得られるよう、環境に留意しながら計画を進めたい」と話している。【石川貴教】

〔淡路版〕

淡路島北部で関西電力が進めている風力発電事業について、地元住民らでつくる「北淡路島風力発電を考える会」(丸井洋二代表)は22日、関西電力が再度、環境影響評価を実施するよう、県に指導を求める申し入れをした。住民側は、風車の最大出力時には騒音問題が発生すると懸念している。(井石栄司)

関西電力は、淡路市北部に年間発電量4千万キロワットの風力発電所を稼働させることを計画している。風車は12基。12月に稼働する予定だったが、ずれ込む見通しだ。

住民側が県に提出した申入書によると、2009年2月の環境影響評価での風車の音は、平均的な風速5メートル程度を想定したものと指摘。より強い風速の場合、風車の最大出力時には、国の夜間の環境基準45デシベルを超える地域が出てくると訴えている。

住民側は今年1月に県公害審査会に風車の建設中止を求め、調停を申し立てた。関西電力側と話し合ったが、9月に不調に終わった。このため本体工事が始まる前に、環境影響評価を再度実施するよう県に指導を求めた。

関西電力地域共生・広報室は「採用する風車の機種は音の小さいものを使用する。国や県の基準も順守していきたい」としている。

風力発電を巡っては、騒音を規制する法律はなく、全国で騒音問題が発生している。環境省は今月、都道府県や事業者に調査票を送って騒音・低周波音の実態を調査した結果を発表した。それによると、回答のあった389カ所の風力発電のうち、騒音問題が起きていたり、過去に起きていたのは64カ所あった。

県大気課によると、県内の風力発電所は淡路島内や朝来市、多可町に計7カ所ある。南あわじ市の2カ所の発電所では、騒音問題が起きていたり過去に起きていた。

環境省は今後、騒音測定や人体への影響を調べ、騒音や低周波音についてのガイドラインを策定。国の環境影響調査の対象に風力発電を盛り込むことも検討する方針だ。

この風車建設にはどうした問題が有ったか、新聞記事だけではよく解らない部分が有るので、問題点が解りやすく述べられている地元政治活動家の方のブログから引用させていただく。(下記引用部分の太字、○数字は管理人による。)

…。

計画自体は、もう7年ほど前から話があったそうですが、その後自治体合併で新市が生まれてから5年前に市長に会社から説明があり、順次住民説明もおこなわれたといいます。そのときの住民説明会で各町内会長の承諾を得たもよう。そして兵庫県のアセスを経て、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の補助金申請を終え、昨年から工事説明会がおこなわれていきました。

そのころから、住民のなかに「この近くは1基と聞いていたのに、2基もつくるのか」、「どうも話が違う」と疑念が生じてきたそうです。住民の方によれば、少なくとも問題点は以下の3点です。

ひとつは、①風車の設置場所です。兵庫県の基準では、住居地から250メートル以上離すこととなっています。アセスの審査時には、12基すべての風車が250メートル以遠だとされてきましたが、実際には235メートルしかないものもありました。公害調停委員会の場で住民からそのことを指摘された企業側は、あっさり誤りを認め、訂正(住民の方は「開き直り」と表現していました)しましたが、いったんアセスを通ってしまっているので、何のお咎めもなし。実際にはアセスの基準を満たしていないにもかかわらず、現行の仕組みではアセスを差し戻すこともできません。

現在、環境省やNEDOなどの文書では、住宅から500メートル以遠がのぞましいとされつつありますので、この距離の近さはなおのこと重大です。

また、②騒音予測をする際、風車のパワーレベルを最大値の103.3dbでする必要があるのに、平均風速でいいとして99.1dbで計算。その結果、夜間騒音基準45dbを超える箇所はないと報告されています(実際には、この計算でも、30区画の別荘地が入っているにもかかわらず、報告されていません)。

さらに、県の基準では、将来宅地開発がされるようなところも考慮しなければなりませんが、③企業は第1種農地だから宅地開発はないとしています。しかし、現にいまでも、この近辺には別荘地があり、「売り地」の看板も多数見られます。これらのなかには、基準の250メートル以内のところもあります。またペンションや乗馬クラブなどもあり、影響は必至です。

現に、風車建設の話を聞いて、別荘の建設を取りやめたり、分譲地が売れなくなったという話がおこっています。

加えて、④何をもって住民合意かということも問題です。風車建設地は山あいにあり、戸数も少ないですが、一番被害を受ける当事者です。この方たちの同意なしに、ただ町内会長の同意を得ることでよしとしていいのか。

この町内会長らの同意を得た最初の住民説明会では、「エコだエコだといい話ばかり聞かされた」とか、配布資料が回収されたりするなど、同意の前提である住民説明がまともに行われてきたのかも問われます。風車の設置場所や基数など、最初の説明がコロコロ変わることもあったといいます。

南あわじ市で住民の方からうかがった際にも、「会社が強調する『法令順守』の言葉にだまされた。法を守ろうにも風力発電を規制する法自体がまだ未整備だ」との言葉が印象的でした。

住民合意なしに風車建設を強行するようなことがあってはなりません。

…。

4.人間より鳥が心配−北淡路風力発電の環境アセス

さて、建設前から”イチャモン”を付けられた形になった「北淡路風力発電事業」だが、「地元住民らが環境アセスのやり直しを知事に申し入れた」原因は、①風車からの距離の虚偽②騒音予測の虚偽③用途地目の虚偽④合意手続の疑義の4点のようで、これらはこれまで多くの風力発電事業でも行われてきたことである。特に今回は、詰まるところ周辺住民に直接被害が有る最大の問題は騒音問題と言えよう。

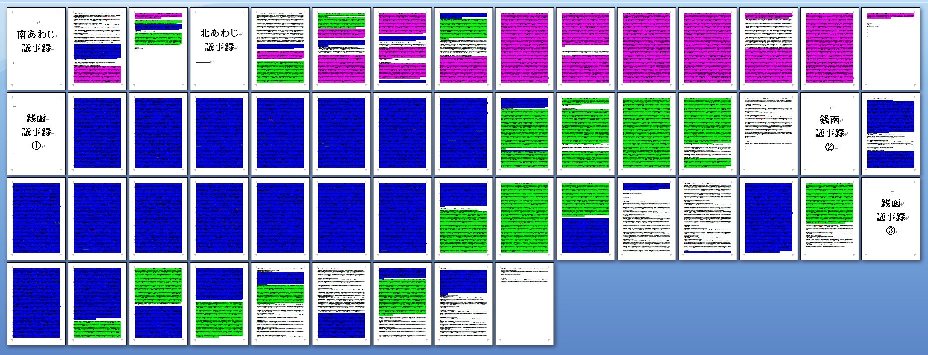

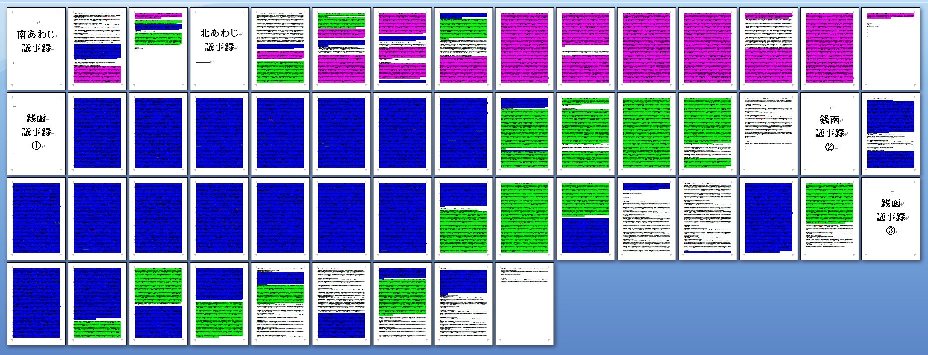

で、その騒音問題であるが、「淡路北部風力発電事業 環境影響評価審査会風力発電所部会議事録」を見ると、もちろんこれは「概要」とあるからそれなりの省略は有るとしても、内容的に省略は無いとし、その質疑内容をザッと目を通してみると、”「バードストライク」の事がヤケに多いじゃないか”と思うのは私だけか。

そこで、我ながら”ご丁寧”にもネット上で知ることの出来る「南あわじ」「淡路北部」「銭函」の議事録様のモノについて内容別に色分けした(鳥関係、騒音、景観・植栽)ファイルを図1として示してみた。それによりそれぞれの会議がどういった傾向を持ったモノであったかを如実に語ると思うからである。もちろん淡路分は概要であり、銭函は多分全文を起こしたのであろうから「色面積」を比較しても意味は無かろうが、その割合を比較することは意味のあることであろうと考える。

さて、ご覧のように札幌市「銭函風力発電所環境影響評価書案」検証専門家会議(銭函)においては低周波音問題関係に異常に多く議事は割かれており、逆に鳥関係はほとんど無いと言うより皆無(のはず)で、素人的にはここには淡路北であれほど問題にされた鳥関係の問題は良いのかしらとまで思ってしまうくらいである。

もちろんこうした審議、検証の差異が、それぞれの「地域における風車」の特色かとも思うのだが、淡路の場合を見てみると必ずしもそうとも思えず、むしろ”地域における委員会の特色”とも思ってしまう。だが、今後行われるかも知れない「戦略的環境アセスメント(SEA)」に於いてはもう少しバランスのある何らかの統一的基準でも作られるべきかも知れない。でないと「淡路北部風力発電事業 環境影響評価審査会風力発電所部会議事録」に見るように委員の中には事業者に、「365日朝、夕の2回調査をするようにとのことだが、朝から夕方の間に死骸の状況が変化するとは考えにくいので、それはご勘弁していただきたい」などと言わせるような委員も出現し、風車業界は負担が多すぎるとしてSEA実施に反対せざるを得ない事になる。兵庫の委員の方々も鳥に使う気遣いのせめて何分の1かでも風車騒音被害者の事を考えた発言は出来なかったのであろうか。

それができなかったことは、「淡路北部風力発電事業」の議事録を見れば明白で、その後「地元住民ら」が指摘している騒音関係の審議は議事録を見る限り、限りなく少ない、と言うよりむしろ「淡路北部風力発電事業 環境影響評価審査会風力発電所部会議」におては風力発電施設における騒音問題は「審議されなかった」に等しいと言えるのではないか。

で、上記のことを検証するために、議事録の内容を少し”文系的科学的”に検証してみたい。即ち、「南あわじ」「淡路北部」「銭函」の議事録における、「騒音関係の質疑内容」と「鳥関係の質疑内容」の「文字数」をカウント(≒KWIC)と言う、コンピュータが出現して初めて容易に可能になった文献検索の手法を使うと、表1のようになる。

鳥関係における「銭函」ゼロと「北淡路」の74%とか、騒音関係における「銭函」60%以上と「北淡路」の3%を単純に比較してもあまりに極端すぎて意味がないのかもしれない。だが、そもそもこの会議の設立が「低周波音による影響を危惧する声」が大きくあったことに依るからであり、それに答えるべく開かれたようなものであるから、ともあれその道の専門家を「会長」に持ってきている訳でそれはある意味当然の帰結であろう。一方、「北淡路」においては「バードストライクの危険性を心配されている住民意見書が提出されている」と言うからそれはそれでこれまた当然の帰結であろう。

しかし、その後、「北淡路」では主に騒音問題で、「銭函」では主に植栽・景観問題で住民達から意見が出されている。

さて、兵庫において、今回「淡路北部風力発電事業」について審議した方々は「南あわじウインドファーム」について審議した方々と殆ど同一である。従って、その方々は「南あわじウインドファーム」において、格別「バードストライク」問題が大きく生じていると聞かれているのであろうか。私のような遠くの者には、マスコミ的にも、現実に生じているのは騒音問題であると聞いている。少なくとも兵庫の”有識者”とされる方々なら、そうしたかつてご自分達が審議した結果がその後どのようなことになっているのかと言うことを最低限それなりに当然ご存じのはずであろう。しかるに低周波音問題はもちろんであるが、騒音問題全般についさえもほとんど審議されることは無く、延々と鳥問題に関する議論を70%超行っていると言うことは一体全体どうしたことなのであろうか。。淡路というところは人間の騒音被害より自然環境としての”御鳥様”のほうが重要な地域なのであろうか。

| 表1 文字カウント |

|

南あわじ |

北淡路 |

銭函1 |

銭函2 |

銭函3 |

| 全文字数 |

2907 |

|

22423 |

|

25487 |

|

32094 |

|

16629 |

|

| 騒音・低周波音 |

694 |

(24%) |

757 |

(3%) |

16108 |

(63%) |

21619 |

(67%) |

8211 |

(49%) |

| 鳥 |

714 |

(25%) |

16696 |

(74%) |

0 |

|

0 |

|

0 |

|

| 景観・植栽 |

550 |

(20%) |

1771 |

(5%) |

3308 |

(13%) |

5950 |

(19%) |

2758 |

(17%) |

| バードストライク |

1回 |

|

82回 |

|

0 |

|

0 |

|

0 |

|

| 騒音 |

8回 |

|

13回 |

|

42回 |

|

44回 |

|

17回 |

|

| 低周波音 |

0 |

|

0 |

|

45回 |

|

52回 |

|

45回 |

|

もちろん、何も知らずに”風車でカットされる”であろう鳥について誰かが代弁することは、それはそれで重要であり、それはそれで「CEF南あわじウインドファーム事業」において既にそれなりに審議されたはずで、「知事の助言」として、「イ 動物(鳥類) 風力発電施設の存在による移動経路の遮断・阻害やバードストライクについての供用後の監視調査の実施が事業者に”お願い”されたはずだ。

その結果、 口をきかない鳥の状況は聞こえては来ずとも、少なくとも事業者がその助言を”遵守した”とすれば、それなりの結果は出ているはずである。それがもし無いとすれば北淡路の審議の状況から見ると①バードストライクは有っても死体は喰われたのか、あるいは②事業者による監視調査は十分になされなかったかのどちらかと推察される。

①ならバードストライクはどうしようもないことであり、②ならば、議事に費やすべきは、どうせ今回も無視されるであろうバードストライク問題ではなく、有識者の審議に基づく「知事の助言」を見事に尊重しなかった「事業者の権限」なるべきモノをどうするかでは無かろうか。

一方、口をきく人間の騒音に対する苦情は、「南あわじ市の2カ所の発電所では、騒音問題が起きていたり過去に起きていた。」と報道されるくらいである。この事実を兵庫県環境影響評価審査会風力発電所部会の委員で有る有識者の方々は知らぬはずは無かろう。勿論それ故に、日本騒音制御工学会会員である北村氏を今回の風力発電所部会長に置いたのではなかろうか。しかるに、その結果はどうであろうか。南あわじウインドファームの場合よりも更に審議は鳥の話に費やされが、その結果は「風車が出来てみない事には解らない」である。

もちろん淡路北部風力発電事業の場合と南あわじウインドファームの場合では鳥の状況は違うのかも知れず、風車の影響は今回の北の場合の方がさらに大きいのかも知れない。だが、鳥に次いで多くが語られた植栽、地勢については住民側からは格別の反対意見は表だっては出ていないところを見れば、それらについては一応”それなりの審議”が為されたとされたのであろう。

こうしたことは現在、銭函に於いて、それなりに低周波音問題と同レベルで問題にされた「石狩海岸の砂丘植生」の自然保護が為されないとして新たに意見が出されているのと好一対であると言えよう。

だが、こうした鳥、植生、そして騒音問題等は予測不可能として、その対処は「予測できない事項等についての関係機関と協議及び必要な措置 ・事業実施に当たっては、地域住民への事前説明及び要望・苦情等に適切に対処すること」として風車建設後に回されている。だが、素人的には、風車がその後無くなれば、騒音は直ちに無くなり、多くの鳥は死ぬ事により通り道や居住区を換えるかもしれないが、また戻るかも知れない。だが、植生が元に戻るには数百年or数千年掛かるのでは無かろうか。

5.所詮は事業者の権限に依る

どうしてこうした有識者による”儀式”が詰まるところ無意味となるかは

、

(事務局)事業を実施するかどうかについては、事業者に権限があり、事業者に協議結果を尊重してもらうことになる。

(委員)協議するまでが、あるいは結果の公表までが調査会の権限ということか。

(事務局)協議をして、結論を出すのが調査会の責任であり、その結論を履行するかどうかということは事業者の責任である。

(委員)改善命令は出せないのですね。

と言うことに尽きる。本来なら、こうした縛りの現況こそを議論すべきこそ”有識者”と言うモノなのではなかろうか、などと私のような素人は思うのだが、そんなことをグジグジ言うのは所詮素人であり、結果所詮無意味となる様な審議をそれなりに続け、それなりに諮問するのが、現実的対処or大人の行動であり、そうする事ことこそ当に”御用学者の生きる道”とでも言うのであろう。

リンク内の記事に依れば、何よりも「審議会委員になると関連業界からの講演依頼が増え、メディアの座談会に呼ばれるようになる」、そして、委員任期を「二年後も更新してもらえるか、役所の査定を気にして発言するようになる」と言う。議事録の中にも何度もあった「事業の実施に当たっては、専門家の指導及び助言を受け」の「専門家」とは当に自分たちのことを指すのであろうか。

そして、「政府に苦言を呈する心意気があっても、答申や提言作成の実務は官僚が行う」とあっては、無意味になるであろう審議を如何に意味有るかの如く続けることこそ御用学者の努めなのかも知れない。だが、せめて、その出された結果により非道い目に遭わされる人々が居るかもしれないと言う心の痛みを、有識者で専門家であるなら、裁判員制度の裁判員以上には肝に銘じてほしいモノである。

もちろん、こうした諮問内の「事後の対処」が本当に「適切に対処」されていれば、「淡路北部風力発電事業」に対する「兵庫県環境影響評価審査会風力発電所部会」においては、"有識者の方々"が過去に於いて自分たちがOKを出したはずの「南あわじウインドファーム」で現実に起きている騒音問題に一顧だにすることなく鳥問題に大方の時間を費やしたとしてもそれはそれで結構である。しかし、現実の結果を見る限り「事業者は協議結果を尊重」せず、「事業者の権限」のみを行使したのであろう。

しかし、それは然るべき事で、お約束は、「予測できない事項等についての関係機関と協議及び必要な措置 ・事業実施に当たっては、地域住民への事前説明及び要望・苦情等に適切に対処すること」と言うことであり、よーく読めば、「地域住民への事前説明及び要望・苦情等に適切に対処すること」とあり、この「事前」と言う言葉は文法的には実は、「説明及び要望・苦情等」に掛かっていると見るべきで、実は「事後の対処」等と言うことは一言も書いてないのである。

事業者は敢えて言う必要はないのであろうが、風力発電施設を建設してしまってから、「地域住民への説明、住民からの要望・苦情等」に対処することは何らお約束されていないのである。そうした、システム的に決定的な問題点を”温存し”し、論議したところで、全く意味が無いのではないか。そうしたことは、飽くことなく鳥問題に集中して審議した兵庫県における環境関係の”有識者”を責めたところで意味のないことなのかも知れない。

だが、「(1)風車から出る騒音レベルを低く設定(2)風車と近隣住宅との距離を実際より長く見せかける」など、特に、専門的知識など格別必要とせずとも「風車からの距離」などは誰かが、現地に一度でも行けば即座に判ることであるし、地目の問題など、現地の自治体なら即座に解るはずのことで、これらの事業者でさえ「あっさり誤りを認め」てしまうような明らかな「ウソ」を何ら誰もチェックすることなくOKを出してしまったと言うことは、専門家とか有識者とか言う以前の問題である言える。

そして、こうした”ザル的な審議手順”がこうした審査会では常態化しているのかも知れないなどと勘繰ってしまう。とすれば、それを熟知している事業者はこれまでも単に文字通りその場限りの環境影響評価書を”適当”に提出するのが常套手段で、それがOKになって来ている可能性が非常に大きい。挙げ句に、「いったんアセスを通ってしまっているので、何のお咎めもなし。実際にはアセスの基準を満たしていないにもかかわらず、現行の仕組みではアセスを差し戻すこともできません。」とすれば、だめ出しを後から直せば良い訳で、駄目元主義が葉美頃事になろう。県はもちろんこれらのことを含めて委員会に審査を委嘱したはずで、見落とした県がアホと言うことになるのであろうが、結果非道い目に遭うのは周辺住民では浮かばれない。

もしそうであれば、委員会はもちろん県も当に姉歯耐震強度偽装事件”で脆くも崩れ去った”構造計算設計士善人説”と同次元で、”風力発電事業者善人説”をとっているのであろうか。

もちろん、そうした”低レベルのゴチャゴチャ”は”有識者の方々”の与り知らぬ所で、こうした方々は文字通り「大所高所」から風力発電施設等の建設の問題を渡り鳥や猛禽類の視点から審議すればいいのかも知れない。だがふざけてはいけない、このお歴々達は「南あわじウインドファーム」の騒音問題という紛うこと無い”前科”があるのだ。

こうした事態は明らかに”南あわじウインドファームにおいて騒音問題を起こさせた前科”が有るにも拘わらず何らの”反省”も無く、それを気にすることもなく更なる鳥問題談義を重ね、”バードストライク”を82回も繰り返している”有識者”委員をそのまま放置した「知事」に全ての責任が有ることは言うまでもない。しかし、もちろん知事がそうした視点ズレした”アナクロ的権威”のある答申を望んでいたとすればその望みは十二分に適ったのであり、こうした無意味な答申=知事の助言は延々と繰り返される事になるのであろうが。

6.知事の助言もなんのその

因みに、南あわじウインドファームに対する「知事の助言の概要」は以下のようであった。

2 知事の助言の概要

(1)全体的事項

対象事業実施区域の周辺地域は、淡路地域固有の地形・地質や植生等豊かな自然環境を擁し、これらを基盤とした生活が営まれている地域であることから、事業の実施に当たっては、専門家の指導及び助言を受け、図書に記載されている環境保全措置を着実に実施するほか、実行可能なより良い技術の導入に努めるとともに、以下の点に留意する必要がある。

(2)個別的事項

ア 騒音

・近傍の住宅における環境基準(昼間55dB、夜間45dB)の達成、供用後の監視調査の実施

イ 動物(鳥類)

・風力発電施設の存在による移動経路の遮断・阻害やバードストライクについての供用後の監視調査の実施

ウ 植物

・土地の改変部の植物相調査の実施及び貴重種が確認された場合の適切な保全措置

・土地の改変により生じた裸地等の植栽による修復

エ 景観

・風力発電施設の周辺景観との調和(形状・色彩等の検討)

オ その他

・環境監視調査結果の公表

・予測できない事項等についての関係機関と協議及び必要な措置

・事業実施に当たっては、地域住民への事前説明及び要望・苦情等に適切に対処すること。

そして、淡路北部風力発電事業に対する知事の助言の概要はネット上に見あたらない様だが以下の答申に添ったモノとなったはずだ。

1 騒音

風力発電設備の設置場所を住居地及び宿泊施設から250m以遠に設置することとし、全ての予測地点及び時間区分において、総合騒音レベルは環境基準値以下となっていることから、周辺の生活環境が損なわれるおそれはないとしている。しかしながら、この予測結果は、風力発電設備の運転が特定の定常状態のとき、一定の条件に基づく予測式で得られたものである。したがって、予測の不確実性が存在することから、「環境の保全と創造に関する条例」に基づく規制基準の遵守はもとより、強風時も含め、施設供用後に住居地等において調査を実施し、必要に応じて対策を講じ、周辺への騒音の影響をできる限り低減するとともに、住民からの苦情等が発生した場合には、適切に対応する必要がある。

2 低周波音

全ての地点において、環境省作成の「低周波音問題対応の手引書」に示されている「心身に係る苦情に関する参照値」を下回るとしているが、同値は、苦情の申立が発生した際に、低周波音によるものかを判断する目安として示されたものであり、低周波音の影響には個人差があることも考慮し、施設供用後において、住民からの苦情等が発生した場合には、速やかに適切な対策を講ずる必要がある。

3 動物(鳥類)

本事業実施区域及びその周辺は、タカ類の渡りの主要なコースとなっているが、秋季は本事業実施区域の上空付近を風力発電設備のブレード回転面よりも高い高度で通過する傾向がみられたこと、春季は本事業実施区域外(主に東側の海岸寄り)を通過する傾向がみられたことから、バードストライクの可能性は低いとしている。サシバ及びハヤブサの営巣地も確認されたが、いずれも本事業実施区域外であること及び直接土地改変されないことから、営巣地への影響は小さいとしている。また、国内各地の風力発電設備において、いくつかのバードストライクの事例はあるものの、タカ類の渡りのルートを含め、バードストライクが著しく発生しているという情報は得られていない。しかしながら、バードストライク発生状況の調査方法が確立されておらず、その把握が十分でないことも考えられ、また、風力発電設備設置場所の地形などの状況も異なることから、本事業に伴うバードストライクがどの程度発生するかを定量的に予測することは難しいため、予防的見地から、バードストライクのおそれに対して、下記の対策や調査を行う必要がある。また、対策等の実効性確保の観点から、調査方法、調査結果の評価、対策について協議するため、事業者、関係市、地域住民、有識者で構成される組織を設け、その協議結果を公表するとともに、対策や調査の実施に反映させる必要がある。なお、調査の実施に際しては、地域の有識者、風力発電設備周辺の土地所有者、周辺住民等の協力を得、幅広く情報を収集することが望ましい。

(1)風力発電設備の工事の実施に当たっては、渡りのピーク時を避けるなどタカ等の渡りへの影響を考慮して組立工事を実施するとともに、営巣しているサシバやハヤブサの行動圏において、抱卵・育雛の妨げとなるような工事(重機の使用等)を行なわないよう配慮すること。

(2)風力発電設備の試運転については、タカ等の渡りのピーク時での実施を避けるとともに、営巣しているサシバ等の抱卵・育雛に影響がないように配慮すること。また、供用開始までの期間において、風力発電設備に対する鳥類の回避行動についての調査を行うこと。

(3)施設供用後には、タカ等の渡りに関する情報網から渡りに関する情報を収集し、供用当初においては、渡りのピーク時には風力発電設備を停止するとともに、回避行動を確認しつつ、この結果を踏まえて、その後の渡りのピーク時における稼動の可否も含めて対策を行うこと。また、バードストライクの発生の有無について、調査を適切に行うこと。

4 動物(鳥類以外)及び植物

動物(鳥類以外)については、工事終了後は裸地の植栽等による緑地修復に努め、ため池については改変せず、土地改変を行う際には土砂流出防止措置を確実に実施する計画であることから、生息環境への影響は小さいとしている。また、植物については、土地改変区域において確認された種が、周辺区域にも多数生育することから、土地改変による植物相の変化は小さいとしている。しかしながら、新たな貴重種が確認された時点での適切な保全対策が望まれるため、動物(鳥類以外)及び土地改変区域内の植物相の調査を事業実施前に実施するとともに、貴重種が確認された場合には、事業実施前に専門家の指導及び助言を受け、適切な措置を講じる必要がある。また、改変区域内において植栽を行うに当たっては、改変前に生育していた種又は淡路北部地域の風土に根ざした種を可能な限り用いる必要がある。

5 景観

景観への影響を最小限にとどめるために、主要な眺望地点であるあわじ花さじきから北東方向(明石海峡大橋を含む)の眺望の障害となるおそれがある範囲には風力発電設備は設置しない等、既存の眺望及び周辺の風致・景観に調和するよう配慮しているとしているが、大規模な風力発電設備が出現することから、景観阻害を生じさせるおそれもあるため、事業の実施に当たっては、事前に地元住民に十分説明を行うとともに、周辺環境との調和に十分配慮する必要がある。

6 電波障害

風力発電設備の設置に伴うテレビジョン電波受信状況への影響については、アナログ放送で大阪局について遮へい障害が、大阪局及び徳島局について反射障害が発生する可能性があるとしているため、施設供用後において、何らかの障害が発生した場合には、速やかに適切な対策を講ずる必要がある。

7 その他

上記の項目の対策等に加え、事業の実施に当たっては、次の点に留意する必要がある。

(1)事業の実施については、事前に地元住民に十分説明を行うとともに、住民からの要望・苦情等に適切に対応すること。

(2)周辺環境の変化等により環境影響評価の予測の前提条件となる事項に大きな変化が生じた場合や、現時点で予測し得なかった影響が生じた場合は、状況に応じた適切な環境配慮を行うこと。

(3)「環境影響評価に関する条例」に基づく事後監視調査については、関係機関と協議を行い適切に実施するとともに、その結果については定期的に公表すること。

(4)環境への影響やその対策について、今後とも情報収集を行うとともに、環境影響の低減のため、専門家の指導及び助言を受け、実行可能なより良い技術の導入に努めること。

南あわじウインドファームにおける「知事の助言」に従い、実際にはどの程度まで「専門家の指導及び助言を受け、実行可能なより良い技術の導入に努め」「事業者の責任において履行」されたのであろうか。仮に、もし、「ア 騒音 ・近傍の住宅における環境基準(昼間55dB、夜間45dB)の達成、供用後の監視調査の実施」がそれなりに履行されていたすれば、①南あわじウインドファームの騒音問題などは仮に起きたとしてもそれなりに収拾されており、②もちろん今回の淡路北部風力発電事業審査会で敢えて、多くを論じる必要はなく、同時に、③淡路北部風力発電事業に於いて、地元住民が騒音を心配して環境アセスのやり直しを知事に申し入れる様な事態にもならなかったで有ろう。そして、④こうした糾弾サイトも立ち上がる必要もなかったはずである。

詰まるところは風力発電施設等の建設に際してココだけに限らず、事業者が事前のお約束と言うか、それなりのアフターケアさえチャンと履行してさえいれば今日の風車問題の多くは起きようがなかったはずである。

所詮委員会が出す事前の”お約束”などいとも簡単に事業者が反故にしてしまうと言うより無視しても良いようなものなら、委員の先生方もとしてもいっそのこと事業者にとっては実行不可能なような超理想的な”お約束”を散りばめた諮問をパフォーマンス的にでもするしかないのかもしれない。もちろん、その本質的問題はそんな事ではなく、もちろん現況に於いては法的強制力を持たないあくまで儀礼的な環境影響評価審査会の存在そのものにこそ問題はあるのであろう。

御用学者的にも、そんな恐れ多いと言うより、言ったところで詮ない事を喚いたところで、こうした既成の強大なシステムがそうそう変わるわけではないし、挙げ句には”お得意様”を失うような事をしたところで何の得もない。大人しく”糊口”を少しでも豊かにすることを考える方が賢いというモノであろう。

7.委員はみんな鳥が心配なの?

たまたま私は近接した時期に淡路と銭函を読んで、同じ風力発電所建設という点でありながらその大きな違いに思わず比較したのだが、そうしてみると兵庫の環境アセス独自の問題点がみえてきたのだが、それは既に言うまでもなく、明らかに「南あわじウインドファーム」の騒音問題を知りながら、敢えて、全く知らザルが如く、論じてもその後の結果に於いて”何も答える術のない鳥たちの「バードストライク」を82回にわたり口にし、傍目には”御鳥様”の事だけを延々と審議していたとしか言いようがない兵庫の”有識者の方々”達の資質である。

もちろん、もし、有識者委員の方々に南あわじウインドファームにおける騒音問題について論ずる専門知識がないとか、南あわじウインドファームで騒音問題が起きている事を本当に何ら知らないのであれば、それこそ有識者としての一般的資質に大いなる問題があるわけで、県即ち、知事はこうした委員を総入れ替えし、「住民からの申し入れ」を素直に受け入れるべきであろう。

だが、審査会の諸先生や県がそうしたことを知らないはずはなく、事実、北淡路アセスにおいて新たに部会長になった北村泰寿氏は日本騒音制御工学会会員であり、単に専門分野である振動伝搬に関してだけでなく、騒音問題全般に関し今回はそれなりに「審査」出来たはずである。しかるに議事録を見る限り議論は鳥談義に終始したとしか言いようがない。

では、”委員みんなが鳥が心配”と思っていたわけではなかろうにも拘わらず、彼らは何故に鳥談義に熱中したのかor熱中しなければならなかったのであろうか。その理由の一つは今時そんなアナクロなとは思うのだが、全然別の環境関係者と学会関係者から聞いた話しでは、「委員会の顔ぶれと経歴」は極めて重要であると言うことである。もしそうであるとすれば、この委員会には、鳥以外のことは非常に話し辛いような雰囲気が漂っていたのではないかと想像してしまうのである。

委員会諸子は表2に見るように”10年一日”(実際は表2で見る限りひとまずは足かけ4年間で、単に「契約が継続された」だけの事であろうが)が如き委員である。恐らくこれらの委員のだれもが南あわじウインドファームにおける騒音問題について幾許か”拙かったかな”と思っている、と思いたい。そして、もしそうした気持ちがそれなりにあればそれなりに審議内容はそれなりに異なっていたはずだ。だが、”鳥も騒音も所詮言っても無駄”ならばあれもこれも言うだけでも言って置いてせめてでもバランス良くすれば良いのではないか。

ともあれ、こうした結果は「それで良し」と決断した知事と言うよりそこに立ち会い、取りまとめてたであろう県環境関係者に最終的には全ての責任がある訳で、仮に県がこうした経過や結論を望んでいなかったとすれば、当然ながら”外部”から委員を招けば済んだことであった。所詮”役者”を選ぶのは県であるのだから。

| 環境影響評価審査会総風力発電所部会 (○印は風力発電所部会委員) |

| 平成17年当時 |

平成20年当時 |

職 |

専門 |

|

| ○朝日 稔 |

○朝日 稔 |

兵庫医科大学

名誉教授 |

動物学・ほ乳類 |

平成17年当時

「鳥獣部会」部会長 |

| ○大迫 義人 |

○大迫 義人 |

兵庫県立大学 |

田園生態系 |

自然・環境科学研究所准教授

(県立コウノトリの郷公園) |

| ○北村 泰寿 |

○北村 泰寿

(風力発電所部会長) |

神戸大学

工学部建築学科 |

土木工学・振動 |

日本騒音制御工学会会員 |

| ○澤木 昌典 |

○澤木 昌典 |

大阪大学大学院

工学研究科 |

環境・エネルギー工学 |

|

| ○田中 眞吾 |

○田中 眞吾 |

神戸大学名誉教授 |

地形学 |

|

| 辻 治雄 |

○辻 治雄 |

甲南大学

名誉教授 |

分析化学・温泉 |

平成17年当時

「温泉部会」委員 |

| ○服部 保 |

○服部 保 |

兵庫県立大学 |

植物生態学 |

自然・環境科学研究所教授

(県立人と自然の博物館) |

| ○山口 克人(副会長兼風力発電所部会長) |

山口 克人(会長) |

大阪電気通信大学教授 |

大気汚染・環境工学 |

平成22年当時「大気環境部会」部会長、

「廃棄物部会」委員 |

もちろん、こうした審査会、審議会の問題、特に風力発電施設等の建設に関しては、諮問意見はもちろん自治体にさえ事業に対し生殺与奪の権限が全くないと言うことである様だが、ならば、せめて本来的に仮に一角の有識者なら自分たちの委員会のそうした存在地位、価値についてまずは論ずべきが一義では無かろうかとは思うのだがそれも素人の浅はかな考えで、そうしたことを「既定の条件」として論議を重ねることに疑問を抱かないで事を進めることが出来るところにこそ”専門家”や御用学者たる所以が有るのかもしれない。

しかし、お偉い人もその地位に居慣れると何時かその美味しさにも慣れっこになり、間違いなく「御用学者」になってしまい、それが長期に続けば、彼ら自身格別に意識せずとも”頼まれ先からの意向理解者”になり、行政からは便利な”先生”、”専門家”になってしまう。その時にはその認識は既に一般常識からは大きくかけ離れたモノとなってしまっているはずだ。

こうした事態を避けるには何故に裁判員制度が導入されたか思い出していただきたい。「裁判官と国民から選ばれた裁判員が,それぞれの知識経験を生かしつつ一緒に判断すること(これを「裁判員と裁判官の協働」と呼んでいます。)により,より国民の理解しやすい裁判を実現することができる」との考えで、死刑云々というような素人的には判決的にはトラウマになってしまうような可能性のあるような問題に:引っ張り出すのではなく、環境問題のような身近な問題に関してこそ一般素人の感覚を重視し、委員に加えるべきであるのではないかと考えている。

のだが、先に紹介した藤井康博氏の調査研究に依れば

「公募委員の採用については、「採用を検討したことがない」という自治体が52団体(93%)と圧倒的に多いが、「過去に採用を検討したことがあるが実施に至らなかった」という自治体が2団体(4%)、「過去に採用したことがある」、「次期審査会から採用する」という自治体も1団体(2%)ある。

実施に至らなかった、新潟県と佐賀県に理由を尋ねたところ、「審査委員は高度の知識を有した専門家であり、公の立場で意見を言える人であることが必要と考えているため」、「選定基準、特に技術面でどの程度の知識を有するのかが問題で、断る際にも技術面で何が不足しているのか説明責任も負うので、その辺の判断基準を持ち合わせていないため」とのことであった。

一方、採用に至った理由については、埼玉県では、「アセスへの積極的な住民参加を促すため」、川崎市では、「専門家とは違った見方・意見があることに期待したため、一般の人にもわかりやすい図書を作るため、アセスへの積極的な住民参加を促すため」とのことであった。」

(「環境影響評価審査会の運営実態に関する研究」〜都道府県・政令指定都市を対象として〜」2006 藤井 康博 5-6-4 公募委員の採用)

と言うことであるが、それはそれこそ専門家と素人の「協働」で良いのではないか。

そして、今回の件を調べている過程でなかなかに興味深い名簿に行き合ったのが「兵庫県環境審議会部会別委員名簿」だ。これをどう見るかはあなたも私も勝手だが、私が興味を持ったのはそこに①2人の県会議員が総合部会と大気環境部会に名を連ねていることだ。一応幾つかの県をネット上で当たった限りでは県会議員が環境委員に名を連ねているのは他は鹿児島県のみであった。そして、もう一つ②(財)ひょうご環境創造協会顧問小林悦夫氏が4部会に名を連ねること。と言うのは、その昔エコキュート騒音で兵庫の人から相談を受け、「ひとまず行政へ」と答えたのだが、市役所から回されたのはココで、”苦情者”宅に訪問したのはここの職員で「問題無し」とけんもほろろにあしらわれたと聞き、また同時に兵庫県は環境問題をここに一手に下請的に回しているのだなーと、思ったのだが、今見ればこうした兵庫の環境ドンみたいな人がなにがしか”君臨”しているのであろうか。

まー、以上の大方はほとんど私の憶測に基づくお話ではあるのだが。

101116,101103

関係ページ 101026 ネットで解る「風車建設&騒音被害への道」 小樽銭函、岡山津山、兵庫北淡路、和歌山海南

100922 北海道小樽 銭函風力発電の環境影響評価書案の縦覧始まる

最後まで読んでくれてありがとう。

HOME